SIMPOSIO METALURGIA TEMPRANA DE MÉXICO A COLOMBIA

El Simposio Internacional Metalurgia Temprana de México a Colombia, organizado por la Universidad Otto Friedrich de Bamberg, el Museo Alemán de Minería Bochum, la Asociación Alemana de Investigación y el Museo Nacional de Costa Rica, tuvo lugar del 3 al 5 de marzo de 2025 en San José, Costa Rica.

Con el objetivo de propiciar un intercambio de conocimiento, como parte de las acciones del proyecto “Oro y cobre precolombinos en Costa Rica” financiado por la Fundación Alemana de Investigación, el encuentro convocó a cerca de 30 arqueólogos expertos en el tema, algunos de ellos en representación de grupos de investigación, procedentes de Estados Unidos, México, Costa Rica, Panamá, Colombia, España, Alemania, Holanda y Reino Unido.

Al simposio asistió también un grupo de alrededor de 15 costarricenses destacados en las áreas de arqueología, protección del patrimonio, conservación y restauración que se desempeñan en el Museo Nacional de Costa Rica.

La actividad contó con el apoyo de la Universidad de Costa Rica y su representación en la Comisión Arqueológica Nacional.

Participantes del Simposio Internacional Metalurgia Temprana de México a Colombia en el jardín central del Museo Nacional de Costa Rica.

El programa de conferencias se organizó en cinco grandes ejes:

- Introducción: incluyó temas sobre la tradición, la materia prima y manufactura de la metalurgia.

- La metalurgia temprana en México, Honduras y Nicaragua: con abordajes acerca de la producción y trasfondo social de la metalurgia, análisis de artefactos, redes locales, globales y poder.

- La metalurgia temprana en Costa Rica: se enfocó en la extracción y producción de metales, el patrimonio industrial, los moldes de cera perdida, los estudios analíticos de objetos metálicos, de oro y cobre, el reciclaje y reutilización del oro y la colección Troyo, entre otros.

- La temprana metalurgia de Panamá y Colombia: con temas sobre minería precolombina, estudios de orfebrería precontacto, aleaciones de oro, orfebrería malibú y transición del jade a la metalurgia.

- Simbolismo, identidad y cosmogonía: abarcando temáticas como la divinidad en Mesoamérica, la relación del oro con la astronomía y la arquitectura, el lujo y el oro, así como la tecnología y la iconografía de la orfebrería.

Consulte la agenda del simposio en este enlace:

El simposio dio inicio el lunes 3 de marzo, en horas de la tarde, con un acto de apertura a cargo de las instituciones organizadoras, en el Museo Nacional de Costa Rica. Participaron en la actividad, Mauricio Murillo Herrera, miembro de la Comisión Arqueológica Nacional en representación de la Universidad de Costa Rica, Alexandra Herr, ministra consejera y encargada de negocios a.i. de la Embajada de la República Federal de Alemania en Costa Rica, y la directora del Museo Nacional de Costa Rica, Ifigenia Quintanilla Jiménez; quien además, impartió una conferencia magistral sobre el contexto y la importancia de los estudios de la metalurgia precolombina en Costa Rica.

El simposio es una de las acciones del proyecto sobre metalurgia temprana, ejecutado entre Alemania y Costa Rica, activo desde hace más de una década. Al respecto la señora Herr comentó en su discurso de apertura que el proyecto de investigación conjunto entre ambos países no solo representaba una importante consecución a la ciencia interdisciplinar, sino que también era un ejemplo vivo del poder de la cooperación internacional y una muestra de la cooperación estrecha y exitosa en diversos temas académicos, existiendo en la actualidad alrededor de cincuenta y tres iniciativas de cooperación académica entre ambos países.

“… sin duda, este simposio enriquecerá el conocimiento acerca de las sociedades pasadas de la región, conocimiento que siempre será una herramienta fundamental para la construcción de acciones concretas dirigidas a la protección y resguardo del patrimonio arqueológico del país, tarea nada sencilla…” señaló en las palabras de bienvenida, el señor Murillo.

Por su parte, la directora del Museo Nacional de Costa Rica, Ifigenia Quintanilla, señaló la importancia de la actividad académica para la institución, caracterizada en su origen y razón de ser por la investigación, la ciencia y el conocimiento; al permitir en esta oportunidad que se reuniera un grupo de personas conocedoras sobre la arqueología en América, especialistas en metales y en análisis de materiales.

Palabras de bienvenida a los participantes del Simposio Internacional Metalurgia Temprana de México a Colombia.

Conferencia inaugural a cargo de Ifigenia Quintanilla, directora del Museo Nacional de Costa Rica.

En la conferencia inaugural, la señora Quintanilla se refirió sobre la situación de los objetos de metal precolombinos en Costa Rica y el efecto de las prácticas de saqueo y del tráfico ilícito, así como la pérdida irrecuperable de información, con la destrucción de los contextos arqueológicos, que generaron a su vez vacíos en los estudios y el conocimiento. Además, hizo énfasis en cómo estos antecedentes llevaron al país a un estado que evidencia la necesidad de nuevos proyectos de investigación sobre la metalurgia temprana, así como un replanteamiento del enfoque, con nuevos caminos interpretativos y nuevas preguntas de estudio.

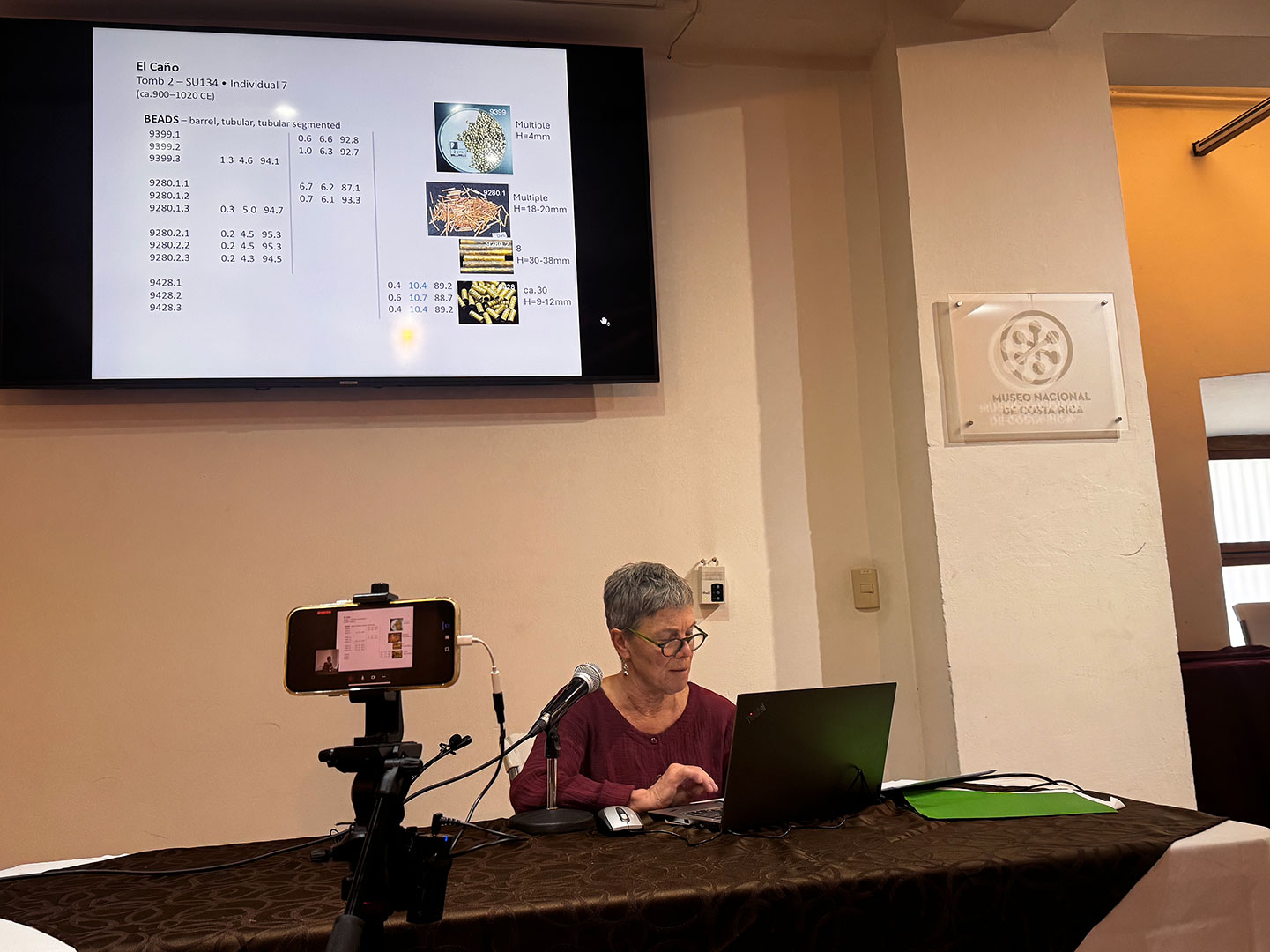

Durante los días 4 y 5 de marzo, los conferencistas presentaron avances, resultados de investigaciones, intercambiaron opiniones e incluso compartieron datos inéditos, que permitieron dar un marco amplio del estado del conocimiento sobre la metalurgia temprana en el continente.

El encuentro tuvo lugar, durante los tres días, en el auditorio del Museo Nacional de Costa Rica y contó con transmisión simultánea vía Zoom, para la presentación de varias conferencias virtuales y la participación de público invitado de los países participantes como Estados Unidos, México, Colombia y España.

El recuento de las veinticinco conferencias impartidas y un resumen de cada una se puede consultar en el siguiente documento:

CONFERENCIAS

INTRODUCCIÓN

IFIGENIA QUINTANILLA JIMÉNEZ

El contexto y la importancia de los estudios de la metalurgia precolombina en Costa Rica

El contexto y la importancia de los estudios de la metalurgia precolombina en Costa Rica

IFIGENIA QUINTANILLA JIMÉNEZ

Arqueóloga, directora del Museo Nacional de Costa Rica. San José, Costa Rica.

CLEMENCIA PLAZAS

La Tradición Metalúrgica del Norte de Colombia, Centroamérica y la mixteca en México

La Tradición Metalúrgica del Norte de Colombia, Centroamérica y la mixteca en México

Al aplicar, en el territorio colombiano, las observaciones de Letchman (1977) sobre la existencia de dos estilos tecnológicos metalúrgicos en la América prehispánica: el uno con énfasis en el martillado y el otro en la fundición a la cera perdida, hemos podido ubicarlos en el espacio y tiempo (Plazas y Falchetti 1983, Plazas 2022). El primero, se utilizó en las áreas orfebres Tumaco-La Tolita; Nariño; Calima; San Agustín; Tierradentro y Tolima en la Tradición Metalúrgica del Suroccidente Colombiano y el segundo, en las áreas Quimbaya; Urabá; Zenú; Tairona y Muisca en la Tradición Metalúrgica del Norte (ver mapa 1 y cuadro cronológico 1).

Es importante anotar que el énfasis dado en cada una de las tradiciones a una tecnología específica no implica que desconocieran la otra. Así lo atestiguan los complejos palillos de poporo fundidos, utilizando distintas aleaciones de oro-plata y cobre, elaborados en el área Calima (Yotoco) o los grandes pectorales mamiformes elaborados en el área Zenú. Conocían las distintas técnicas metalúrgicas, sin embargo, la tendencia a utilizar determinada tecnología obedece más a preferencias culturales que a la existencia de determinados metales en sus territorios u otras razones concretas.

Resulta aún más interesante observar la estrecha relación tecnológica entre la Tradición del Suroccidente Colombiano y la metalurgia del Ecuador y Perú prehispánicos de donde, sin duda, tuvo su origen. Así como las afinidades entre la metalurgia de la Tradición Metalúrgica del Norte de Colombia con la de Panamá, Costa Rica y la mixteca mexicana[1].

Las fechas de la metalurgia que en el Perú alcanzan los dos mil años antes de la era cristiana en Colombia se encuentran entre el mil antes de cristo hasta la llegada de los españoles. De manera ascendente hacia el norte las fechas panameñas más tempranas la ubican entre los primeros siglos después de cristo y la llegada de los españoles y las de Costa Rica se encuentran en el mismo rango. Con fechas bastante tardías, del posclásico tardío (1300–1521 después de Cristo) (Ortega-Áviles 2020), nos encontramos con la metalurgia mixteca cuyo mejor ejemplo es el tesoro de 121 piezas de la Tumba siete de Monte Albán, sin duda, con muchas semejanzas tecnológicas con la metalurgia de la Tradición del Norte.

Aunque podamos detectar semejanzas tecnológicas, de forma-función e iconográficas entre estos trabajos metalúrgicos es importante tener en cuenta que cada una de las áreas orfebres de este extenso territorio tiene su propio estilo. Entendiendo por estilo aquellas características formales y técnicas que se estandarizan para ser entendidas por un grupo cultural cohesionado que necesita de esos lenguajes comunes para relacionarse y diferenciarse de los demás.

La mayoría de las comunidades que habitaron las áreas orfebres del norte de Colombia, Panamá y Costa Rica fueron hablantes de lenguas chibchas (Plazas 2018: 317). Según los estudios lingüísticos y genéticos su origen tuvo lugar en Costa Rica, sitio donde actualmente se encuentra la mayor variedad de lenguas chibchas. Desde 3.500 años antes de la era cristiana, fecha propuesta por los estudiosos (Constenla 1991) y (Barrantes 1993) los portadores de dichas lenguas se habrían desplazado hacia el sur. En Colombia, todavía habitan hablantes chibchas en la Sierra Nevada de Santa Marta, golfo de Urabá y sierra de Perijá. Se necesitan investigaciones más profundas para confirmar la pertenencia chibcha de los habitantes prehispánicos de las áreas Quimbaya, Urabá y Zenú.

[1] En esta charla no hablaré de la metalurgia del cobre que desde la costa ecuatoriana alcanza el occidente de México alrededor del siglo cuarto después de la era cristiana (Hosler 1994).

CLEMENCIA PLAZAS

Antropóloga independiente, Bogotá, Colombia.

GUILLERMO E. ALVARADO

ADONIS GAMBOA

Materia prima (Au, Cu) por el paleovulcanismo y velocidad de dispersión de la arqueometalurgia aurífera en la América prehispánica

Materia prima (Au, Cu) por el paleovulcanismo y velocidad de dispersión de la arqueometalurgia aurífera en la América prehispánica

Hace 71 millones de años (Ma) se estableció la zona de subducción en América Central y, con ello, los yacimientos hidrotermales. Sin embargo, el arco primitivo in situ se logra dibujar de modo desmembrado por tectonismo para rocas de 60-50 Ma. La formación de los yacimientos metálicos tiene una asociación directa con los arcos magmáticos a los 55-50 Ma, 22.9-22.2 Ma, 16.4-15.3 Ma y 5.6-3.3 Ma. Se generaron depósitos epitermales (Au + Ag), depósitos mesotermales y de cobre porfídico (Cu± Pb ± Zn). Las rocas ígneas entre los 29 y 13 Ma, desde Panamá hasta ciudad Guatemala, indican que el arco dio un giro de 20° al NW entre 12 y 7 Ma, con un eje de rotación en el sur de Costa Rica. Este nuevo arco estaba ubicado al frente del arco del Mioceno Medio y con una posición más paralela a la fosa tectónica actual. El oro placer sería del Plioceno Superior al Holoceno (3.6-0 Ma), aunque se desconoce si su fuente está asociada con un arco de islas primitivos o con ofiolitas s.l.. Estos yacimientos aportaron la materia para metalurgia precolombina. Basado en los fechamientos arqueometalúrgicos más tempranos para cada lugar y aplicando herramientas computacionales (R y ArcGIS Pro), se puede inferir una velocidad estimada de dispersión de la tecnología metalúrgica desde los Andes Centrales (4-2 ka: 2.23-2.77 km/año) hacia el norte de Sudamérica, con una baja de 0.88 km/h a los 3.5-2.4 ka, mientras que, hacia y en Panamá y Costa Rica fue más elevada (3.15-3.82 km/año, 100 ACE-300 CE), incrementado posteriormente hacia México (8.1 km/año, 300-600 CE). Las causas de lo anterior pueden deberse a las facilidades de aprovisionamiento de materia prima (Au + Cu), barreras geográficas, límites geopolíticos cambiantes, así como a las mejoras en transporte marítimo y terrestre a través del tiempo.

GUILLERMO E. ALVARADO, ADONIS GAMBOA

Guillermo E. Alvarado. Centro de Investigaciones en Ciencias Geológicas, Universidad de Costa Rica, San José, Costa Rica

Adonis Gamboa. Escuela de Antropología, Universidad de Costa Rica, San José, Costa Rica

ALEX GEURDS

ADAM BENFER

Trabajando metal para forjar relaciones: El caso de la América Central del primer milenio de la era común

Trabajando metal para forjar relaciones: El caso de la América Central del primer milenio de la era común

La historia de las investigaciones arqueológicas realizadas en América Central -que abarcan en su mayor parte las áreas culturales mesoamericana, istmo-colombiana y caribeña- revela formas sustanciales y variadas de analizar la metalistería prehispánica. Los objetos de aleación de oro, cobre y plata aumentaron notablemente en las regiones ístmicas a partir del 150 d.C., mientras que en algunas partes del este y oeste de Mesoamérica los objetos de aleación de oro sólo alcanzaron una presencia más sustancial en el registro material bien entrado el segundo milenio d.C.. A lo largo del tiempo y del espacio, estos objetos metálicos son también estilísticamente distintos, desde representaciones ambiguas hasta formas quizá más mundanas, reconocibles como «funcionales» en la vida cotidiana. En la mayoría de los casos, además de una gran sofisticación tecnológica, las formas de estos objetos suelen hacer referencia a elementos y fuerzas del mundo que eran fundamentales para las ontologías indígenas. Se puede argumentar que la reformulación de los debates macrorregionales mediante la disolución del pensamiento fronterizo inherente a las nociones de área cultural constituye un nuevo lienzo sobre el que entender la aparición y el desarrollo de la metalistería a través de las relaciones a larga distancia a partir del primer milenio de la era cristiana. En este debate es importante plantear cuestiones localizadas o regionales, pero aquí nos situamos en una escala de análisis más amplia, que no indaga sobre el origen o la dirección de las complejas redes de conocimiento metalúrgico, sino sobre dónde y cómo los objetos metálicos contribuyeron a formar el sentido de pertenencia al mundo de las comunidades locales y, al mismo tiempo, a facilitar lo que podría denominarse una orientación o un entorno internacional. ¿Qué sabemos de los contextos metalúrgicos a través de la arqueología? Esto implica un enfoque centrado en la estética de los objetos, las nociones de cosmovisión y poder, y la consideración de que la recepción de «nuevos» materiales duros pero maleables y de posibilidades estilísticas era una posibilidad evidente para las sociedades indígenas de toda América Central. Por último, también hay que tener en cuenta el riesgo de entender la metalistería aislada de otros materiales y estilos preexistentes.

ALEX GEURDS, ADAM BENFER

Facultad de Arqueología, Universidad de Leiden, Leiden, Holanda.

Adam Benfer es un arqueólogo computacional especializado en la América Central meridional prehispánica tardía. Su investigación utiliza sistemas de información geográfica y un enfoque de Big Data para la arqueología con el fin de modelar los sistemas sociopolíticos y socioeconómicos prehispánicos. Recibió su bachillerato y maestría en Antropología de la Universidad de Kansas y su doctorado en Arqueología en la Universidad de Calgary. Además de ser el administrador de datos en la Oficina de Apoyo a la Investigación de la Facultad de Arqueología de la Universidad de Leiden en Holanda, Adam es un investigador postdoctoral en el proyecto de investigación de Alex Geurds “Resiliencia como compromiso humano-ambiental: sostenibilidad en la América Central precolombina” financiado por el Consejo de Investigación Holandés (NWO). Su investigación postdoctoral en curso está vinculando información descriptiva sobre objetos con carga estéca en colecciones de museos de todo el mundo en una gran base de datos geoespacial explotable para facilitar la investigación iconográfica comparativa sistémica. Este proyecto ene como obtijevo desarrollar un sistema que facilite el uso de datos abiertos enlazados (Linked Open Data) en la arqueología del Área Cultural Istmo-Colombiana. La presentación que él y su coautor Alex Geurds presentan hoy utiliza la orfebrería como punto de parda para ilustrar algunas de las potencialidades de esta aplicación del Big Data.

LA METALURGIA TEMPRANA EN MÉXICO, HONDURAS Y NICARAGUA

BLANCA MALDONADO

Metalurgia Mesoamericana: Secuencia Operativa de Producción y Trasfondo Social

Metalurgia Mesoamericana: Secuencia Operativa de Producción y Trasfondo Social

Como todas las tecnologías humanas, la metalurgia es una actividad creativa que requiere habilidades técnicas, conocimientos profundos y una comprensión profunda de las propiedades específicas y las limitaciones de las materias primas, las herramientas y los procesos técnicos implicados. Los primeros indicios de metalurgia del cobre en Mesoamérica proceden del oeste de México y datan del año 800 d.C. aproximadamente. A lo largo de un periodo de aproximadamente 700 años, una gran variedad de artefactos, típicamente adornos y otros objetos valiosos no utilitarios en diversos contextos. Hasta ca. 1200 ó 1300 d.C., los metalurgistas mesoamericanos aparentemente trabajaban casi exclusivamente con cobre nativo y minerales de óxido de cobre que se fundían fácilmente. Sin embargo, desde 1200-1300 hasta la conquista española, combinaron el cobre con otros elementos y produjeron diversas aleaciones. Se fabricó una amplia gama de objetos metálicos con cobre, plata, oro y sus aleaciones, principalmente como ornamentos utilizados en ceremonias religiosas y para mejorar el estatus cultural de las élites; la fabricación de herramientas metálicas y armas fue secundaria y se produjo relativamente tarde. Sin embargo, las pruebas arqueológicas actuales de estos avances tecnológicos y artesanales son escasas y dispersas. El presente trabajo intenta vincular múltiples líneas de evidencia, incluyendo la arqueológica, geológica, arqueométrica, histórica y etnográfica, para producir una imagen lo más completa posible de la chaîne opératoire de la producción prehispánica de metales en Mesoamérica. A través de estudios de casos específicos, se examina el desarrollo de la minería y la metalurgia: los recursos minerales y la minería, el proceso de fundición prehispánica, y la tecnología de aleación y la fabricación de artefactos. También explora las decisiones tecnológicas tomadas a lo largo de la producción metalúrgica reflejan factores económicos y medioambientales, dimensiones de la esfera social y los valores e ideologías arraigados en la cultura en la que se realizan.

BLANCA MALDONADO

El Colegio de Michoacan, A.C., Zamora de Hidalgo/La Piedad de Cabadas, México.

Blanca Maldonado es arqueóloga especializada en metalurgia antigua y procesos productivos. Obtuvo un doctorado en Antropología con especialidad en Arqueología de The Pennsylvania State University. Sus estudios de posgrado incluyen formación en ciencia arqueológica y arqueometalurgia en University of Oxford y University College London, en Reino Unido. Sus áreas de interés específicas incluyen la metalurgia precolombina y la metalurgia en el Nuevo Mundo, la metalurgia preindustrial no ferrosa y las dinámicas culturales de las prácticas tecnológicas. Sus investigaciones se han centrado principalmente en dos áreas geográficas: Mesoamérica y los Andes sur centrales. Ha recibido varias becas y premios de investigación, incluida una beca otorgada por el DAAD para realizar una estancia académica en la Universidad de Bonn, Alemania, así como el patrocinio de la Fundación Alexander von Humboldt para realizar un posdoctorado de dos años y medio en el Curt-Engelhorn-Zentrum Archäometrie, también en Alemania. Actualmente se desempeña como Profesora-Investigadora titular en el Centro de Estudios Arqueológicos de El Colegio de Michoacán, además, ejerce el cargo de Secretaria General Administrativa y Académica de dicha institución. Adicionalmente, funge como Editora en Jefe de la revista internacional Ancient Mesoamerica.

JOSÉ LUIS RUVALCABA SIL

Y OTROS

Análisis material de artefactos metálicos del cenote de Chichen-Itzá y otros sitios mayas de Yucatán

AUTORES

José Luis Ruvalcaba Sil

Cynthia Guerrero

Alejandro Mitrani

Victor Hugo Guzmán López Constantino Zenil

Diana Arano

César Téllez Castro

Carlos Alberto Galvez Valencia

Margarita Alicia Mejorada Alcántara

Jareth Anuar Guadarrama Moreno

Análisis material de artefactos metálicos del cenote de Chichen-Itzá y otros sitios mayas de Yucatán

Este trabajo presenta el estudio de la composición elemental de un conjunto de más de 200 piezas metálicas, entre materiales a base de oro y cobre, provenientes de excavaciones arqueológicas en el Cenote de Chichen-Itzá, de colecciones del Palacio Cantón y de diversos rescates arqueológicos en el estado de Yucatán, México. La mayoría de estas piezas corresponden a campanas, aunque también hay hachas, agujas, anillos, hachas, figuras zoomorfas y antropomorfas y láminas, entre otros objetos.

Considerando que existen elementos diagnósticos para inferir la probable procedencia de las piezas de cobre, como el arsénico y el estaño, típicos del occidente de Mesoamérica, o el plomo, usualmente asociado con el centro de México, el objetivo de este estudio es determinar conglomerados de artefactos a partir de su estilo, dimensiones y composición elemental y realizar algunas interpretaciones arqueológicas.

A partir de este alcance, todos los artefactos fueron analizados mediante microscopía óptica y Espectroscopía de Fluorescencia de Rayos X (XRF) no invasiva in situ, utilizando un equipo bicompartimental desarrollado en nuestro grupo para el análisis sin contacto en un área de 1 mm de diámetro de la superficie de los objetos.

Para las piezas de cobre, los principales resultados indican algunas tendencias de composición para las pequeñas campanas y ejes esféricos y en forma de pera a partir de los contenidos elementales de arsénico, estaño y plomo. Estos datos indican varias procedencias de otras áreas de Mesoamérica pero no se puede descartar la producción local utilizando materias primas intercambiadas a la península de Yucatán.

Los artefactos de oro presentaron varias características: Aleaciones homogéneas ricas en oro (alrededor del 90% en peso) para piezas zoomorfas y en forma de lámina, aleaciones de tumbaga enriquecidas en oro para las piezas antropomorfas pero también objetos de cobre dorado para láminas y cuencos metálicos por recubrimiento electroquímico de sustitución. Por su estilo y composición, algunos de estos objetos pueden ser intercambiados desde las regiones de Costa Rica y Panamá. Otras piezas enfrentan interpretaciones más difíciles considerando que no hay información sobre los contextos arqueológicos y fechamiento para los artefactos del cenote de Chichen-Itzá.

José Luis Ruvalcaba Sil y otros

José Luis Ruvalcaba Sil1, Cynthia Guerrero1, Alejandro Mitrani1, Victor Hugo Guzmán López1, Constantino Zenil1, Diana Arano2, César Téllez Castro2, Carlos Alberto Galvez Valencia2, Margarita Alicia Mejorada Alcántara2, Jareth Anuar Guadarrama Moreno2

1 Laboratorio Nacional de Ciencias para la Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural, Instituto de Física, Universidad Nacional Autónoma de México.

2 Sección de Conservación-Restauración, Centro INAH Yucatán, México.

El Dr. José Luis Ruvalcaba; realizó sus estudios de Físico en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y de Doctorado en Ciencias en el Laboratorio de Análisis por Reacciones Nucleares, en Namur, Bélgica de 1993 a 1997. Desde octubre de 1997 es Investigador del Instituto de Física de la UNAM. Entre sus investigaciones destaca la caracterización no destructiva in situ de objetos y materiales arqueológicos e históricos para lo cual ha desarrollado instrumentación especializada. Ha consolidado una red de investigación de análisis no destructivos para estudios en arte, arqueología e historia en la que participan grupos de México de la UNAM, del Instituto Nacional de Antropología e Historia y de Bellas Artes, entre otras instituciones. Ha participado de manera relevante en el estudio de objetos y colecciones en los acervos y sitios históricos más importantes de México. Desde 2014 es el Coordinador del Laboratorio Nacional CONAHCYT de Ciencias para la Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural (LANCIC). Es miembro de la Academia Mexicana de

Ciencias desde 2004 y nivel III del Sistema Nacional de Investigadores del CONAHCYT México desde 2018.

MARKUS REINDEL

Redes locales y globales en el noreste prehispánico de Honduras

Redes locales y globales en el noreste prehispánico de Honduras

Nuestro proyecto arqueológico está reconstruyendo el asentamiento prehispánico, la historia económica y cultural en el noreste de Honduras, una región en la intersección de Mesoamérica, el sur de América Central y el Caribe. Mediante prospecciones sistemáticas que utilizan métodos modernos de teledetección (imágenes de satélite, fotogrametría con drones SFM, LIDAR), métodos tradicionales de prospección y excavación, así como análisis tipo cronológicos y arqueométricos de artefactos, se está recopilando un corpus creciente de datos arqueológicos fundacionales. Nuestros resultados preliminares muestran que las sociedades prehispánicas del noreste de Honduras estaban inmersas en redes de varias escalas, que van desde esferas de interacción local hasta sistemas de intercambio interregional a larga distancia. La escala local está demostrada por asentamientos interconectados en tierra firme y las islas cercanas, evidenciados por el intercambio de bienes, caminos pavimentados y normas culturales compartidas, como el estilo iconográfico y la disposición de los asentamientos. A escala global, se ha documentado un intercambio de gran alcance a través de materiales, como la obsidiana y las campanas de cobre procedentes de Mesoamérica, la cerámica de la esfera de Izalco-Usulután y el jade originario del valle del Motagua. Reconstruimos estas redes mediante el estudio de los patrones de asentamiento local, sus relaciones y el intercambio de cultura material. Análisis arqueométricos de cerámica, jade y obsidiana, métodos computacionales como el LCP y estudios comparativos iconográficos y estilísticos arrojaron resultados que indican una sociedad dinámica marcada menos por la jerarquía vertical y más por la horizontalidad, similar a un cacicazgo que exhibe un impresionante nivel de complejidad cultural.

Markus Reindel

Instituto Arqueológico Alemán (DAI), Comisión para Arqueología de Culturas Extraeuropeas (KAAK), Bonn, Alemania

Markus Reindel es investigador en de la Comisión para la Arqueología de Culturas Extraeuropeas (KAAK) del Instituto Arqueológico Alemán (DAI) y Profesor Honorario en el Instituto de Antropología Americana de la Universidad de Bonn, Alemania. Estudió Antropología de América, Etnología, Geografía y Filología Española en las universidades de Friburgo i. Br., Madrid y Bonn, donde obtuvo su doctorado en 1991. En los años siguientes, dirigió proyectos de investigación interdisciplinarios sobre patrones de asentamiento y arquitectura en Ecuador (1992-1993), México (1993-1997), Perú (1997-2021) y Honduras (2012-2020). Sus principales intereses incluyen la arqueología de asentamientos, la arquitectura, la arqueometría, la arqueología del paisaje/paleoclimatología y el origen de las sociedades complejas en América Central y del Sur. Actualmente, está dirigiendo proyectos arqueológicos en la costa norte de Honduras y estudios de paisaje y asentamientos en el sur de Perú.

GEOFFREY MCCAFERTY

“No es oro todo lo que reluce, no todos los que andan errantes están perdidos”: Riqueza y poder en la Nicaragua del Pacífico

“No es oro todo lo que reluce, no todos los que andan errantes están perdidos”: Riqueza y poder en la Nicaragua del Pacífico

« No todo lo que brilla es oro, no todo lo que vaga anda perdido » -Aragorn, hijo de Arathorn (Tolkien 1954)

La riqueza material y su ostentosa exhibición son características utilizadas a menudo por los arqueólogos para inferir la complejidad social. Y en toda la América Central precolombina estos rasgos se han recuperado abundantemente en metales preciosos, jade social y bienes elaboradamente manufacturados que se ajustan a lo que Mary Helms llamó el «ideal real». ¿Pero qué hay de la Nicaragua del Pacífico? A pesar de los relatos etnohistóricos de la entrada inicial de Gil González en la región, donde supuestamente recuperó enormes cantidades de oro, 25 años de intensas investigaciones arqueológicas han recuperado escasas pruebas de metales o jade. Sin embargo, los mismos relatos de la época del Contacto describen el Pacífico nicaragüense como un intrincado mosaico de pueblos y aldeas que competían por los ricos recursos situados a lo largo de las orillas de los lagos, como prueba de un avanzado grado de complejidad. Esta presentación explora algunas de las estrategias alternativas utilizadas por las élites emergentes para expresar identidades de riqueza y poder… o no. ¿Formaban la riqueza y el poder parte del tapiz social de desigualdad de la región? ¿O practicaban los habitantes un estilo de vida más igualitario al tiempo que expresaban identidades basadas en la filiación con los orígenes mesoamericanos y el comercio y la ideología a larga distancia?

Geoffrey McCafferty

Universidad de Calgary, Calgary, Canadá

Universidad de Kentucky, Lexington, Estados Unidos

-Esta conferencia no fue grabada a solicitud del expositor-

LA METALURGIA TEMPRANA EN COSTA RICA

GUNTRAM GASSMANN

ANDREAS SCHÄFER

ELIAS WELK

Oro y cobre precolombinos en Costa Rica. Investigación arqueológica sobre la extracción y producción de metales

Oro y cobre precolombinos en Costa Rica. Investigación arqueológica sobre la extracción y producción de metales

Con una investigación inicial que se remonta al año 2017, nuestro proyecto sobre el oro y el cobre precolombinos en Costa Rica comenzó plenamente en 2022, con la concesión de fondos por parte de la Fundación Alemana de Investigación. El proyecto interdisciplinario combina la investigación arqueológica de los recursos minerales, la minería y la producción de metales con el análisis arqueometalúrgico tanto de los yacimientos minerales como de los artefactos metálicos precolombinos (véase el artículo de S. Klein y K. Westner).

El punto de partida de nuestra investigación fue la riqueza de las obras de arte precolombinas de oro, cobre y guanín de Costa Rica, conservadas en diversos museos y colecciones privadas. Miles de artefactos atribuibles a menudo a estilos locales sugieren que la explotación local de los abundantes yacimientos de mineral se remonta a mucho antes de la conquista española. Sin embargo, hasta ahora se sabe muy poco de la minería precolombina en el país o de la procedencia de la materia prima de estos artefactos.

Hemos elaborado un compendio y una base de datos de los artefactos conocidos a partir de una evaluación detallada de la colección del Museo Nacional (MNCR). El trabajo de campo se centró en prospecciones arqueológicas mineras en cuatro regiones principales de los ricos yacimientos de oro y cobre de Costa Rica:

1. Los yacimientos auríferos de la Cordillera de Tilarán, cuya explotación artesanal continúa hasta nuestros días.

2. Los yacimientos de cobre nativo en el Valle Central con Guayabo de Mora

3. La Región del Diquís en el Sur con riquísimos yacimientos de oro aluvial

4. Los ricos yacimientos de cobre, especialmente en la región de San Isidro de El General.

En el curso de nuestros estudios, tanto en el campo como en los depósitos de los museos, se hizo evidente que hasta el presente, el papel del cobre y de los artefactos de cobre ha sido muy subestimado y su verdadera importancia en el estudio de la metalurgia precolombina en Costa Rica aún no ha sido plenamente comprendida.

Guntram Gassmann, Andreas Schäfer y Elias Welk

Guntram Gassmann / Empresa ARGUS para la investigación arqueológica y geológica, Tubinga, Alemania

Andreas Schäfer, Elias Welk / Arqueología prehistórica y protohistórica, Instituto de Ciencias Arqueológicas, Estudios de Conservación del Patrimonio e Historia del Arte, Universidad de Bamberg, Bamberg, Alemania

Andreas Schäfer estudió Arqueología Prehistórica y Protohistórica en Alemania y Gran Bretaña y completó sus estudios en 1992 con un máster en Arqueología Europea en la Universidad de Oxford.

Desde su tesis doctoral (Universidad de Marburgo, 2003), sus intereses de investigación se han centrado en la minería y la producción de metales prehistóricos, en particular la producción temprana de hierro, pero también el trabajo del bronce, las técnicas de fundición y, más recientemente, la orfebrería.

Entre 2000 y 2009 trabajó como asistente de investigación en las universidades de Marburgo y Jena, antes de convertirse en profesor en la Universidad de Bamberg tras su habilitación en 2009.

Durante más de veinte años, Andreas Schäfer trabajó junto con el Dr. Guntram Gassmann en diversos proyectos sobre la producción temprana de hierro en Alemania y Luxemburgo, incluida la arqueología experimental sobre los procesos de producción de metales. Guntram Gassmann es geólogo y arqueólogo de formación y fue responsable de arqueología minera en la Oficina Estatal para la Preservación de Monumentos del Suroeste de Alemania hasta su jubilación en 2024. También trabajó como free lance en proyectos metalúrgicos en Ecuador, Perú y Bolivia.

El equipo se complementa con Elias Welk, máster en arqueología, que terminó sus estudios de arqueología medieval y postmedieval en la Universidad de Bamberg en 2024. Ha participado en las campañas de campo en Costa Rica desde 2022 y escribirá su tesis doctoral en este proyecto.

-Esta conferencia no fue grabada a solicitud del expositor-

MÓNICA AGUILAR BONILLA

JEFFREY PEYTREQUIN GÓMEZ

Arqueología y patrimonio industrial en la zona de Las Juntas de Abangares

Arqueología y patrimonio industrial en la zona de Las Juntas de Abangares

La arqueología industrial en Costa Rica se relaciona principalmente con contextos extractivos mineros y agroforestales. En el sitio arqueológico G-993 EMA en la serranía de Abangares, provincia de Guanacaste, se desarrolló desde finales del siglo XIX hasta la década de 1990 la extracción industrial del oro.

El desarrollo industrial se dio durante la expansión de la “fiebre del oro” a nivel mundial, movilizando a ingenieros de diferentes nacionalidades a Costa Rica quienes evaluaron las minas e implementaron nuevas técnicas de extracción (Kussmaul, 2007, Aguilar y Peytrequín 2020).

Si bien las minas de Abangares se descubrieron en 1884. Para los nacionales era muy difícil ponerlas a producir, por esta razón sus propietarios la vendieron en 1889 a empresas extranjeras, para finalmente ser monopolizadas en 1902 por la Abangares Gold Fields. Esta empresa recibió grandes concesiones y beneficios por parte del Estado costarricense (Steward, 1967; Corella, 2003; Castillo, 2009 y Calvo, 2011).

Las empresas extranjeras desarrollaron obras viales, infraestructura productiva y habitacional e implementaron la mejor tecnología conocida para la época. Estas dinámicas productivas cambiaron las relaciones sociales, estableciendo polaridades económicas, centros y periferias productivas y de consumo, cuyas consecuencias sociales se aprecian hasta la actualidad. El trabajo arqueológico desarrollado en este sitio se concentró en las instalaciones del Ecomuseo Las Minas de Abangares y sus alrededores, en actividades de registro de bienes muebles e inmuebles, prospección y mapeo de estructuras.

Mónica Aguilar Bonilla, Jeffrey Peytrequín Gómez

Escuela de Antropología, Universidad de Costa Rica, San José, Costa Rica.

Arqueóloga costarricense, bachiller en Antropología (2002), licenciada en Antropología con énfasis en arqueología (2007), Maestría Académica en Antropología de la Universidad de Costa Rica (2010) y Doctorado en Ciencias Sociales en la Universidad Nacional (2024).

Es docente e investigadora de la Escuela de Antropología y directora del Centro de Investigaciones Antropológicas de la Universidad de Costa Rica. Con 18 años de experiencia docente, ha trabajado en las Escuelas de Turismo ecológico de la Sede del Pacífico, Salud Pública y Antropología de la sede Rodrigo Facio.

Entre los temas desarrollados en proyectos de investigación y acción social se encuentran: accesibilidad a la información científica por medio de repositorios digitales, normativa sobre patrimonio cultural arqueológico, determinación de los espacios de importancia cultural y de salud a partir de los usos en el territorio, tradiciones alimentarias en poblaciones indígenas, salud integral en poblaciones mineras de Abangares, arqueología industrial, manejo, conservación y divulgación de las colecciones arqueológicas del laboratorio de arqueología Carlos Aguilar Piedra, arqueología en Áreas Silvestres Protegidas, la salud en poblaciones antiguas, entre otras.

CLERIA RUIZ TORRES

JULIO CÉSAR SÁNCHEZ HERRERA

Moldes para cera perdida de Costa Rica

Cleria Ruiz Torres, Julio César Sánchez Herrera

La técnica de cera perdida, empleada en la elaboración de bienes de metal, se destaca como una de las más utilizadas por las antiguas poblaciones que habitaron Costa Rica. Sin embargo, existe escasez de información sobre los moldes cerámicos utilizados para el vaciado del metal fundido. En las colecciones arqueológicas del Museo Nacional se conservan un fragmento de molde y un molde completo que no fue utilizado, lo cual nos permite profundizar en la compresión de esta técnica, complementando el estudio con objetos que presentaron problemas en la aplicación de la misma.

Cleria Ruiz Torres, Julio César Sánchez Herrera

San José, Costa Rica.

Cleria Ruiz Torres, Departamento de Protección del Patrimonio Cultural, Museo Nacional de Costa Rica.

Se desempeña específicamente en manejo de colecciones (labores de registro, inventario, fotografía, documentación y conservación preventiva), colabora con la investigación intelectual y académica de los bienes del patrimonio cultural, divulgación y difusión y protección del patrimonio.

Julio César Sánchez Herrera, Departamento de Antropología e Historia, Museo Nacional de Costa Rica.

Arqueólogo investigador. Licenciado en Arqueología de la Universidad de Costa Rica. Administrador de la Base de Monumentos Arqueológicos “Orígenes” del Museo Nacional de Costa Rica. Encargado del Archivo de Investigación del Departamento de Antropología e Historia. Ha realizado investigaciones en islas San Lucas y del Coco, además de participar en distintos trabajos en Cartago, Tres Ríos, Turrialba, Guácimo, Nicoya y Santa Cruz. Larga experiencia en análisis de la cerámica de los pueblos originarios de las regiones del Valle Central, Caribe Central y norte de Costa Rica. Actualmente participa en el Programa Arqueológico EARTH, la Brigada de Arqueología Subacuática y el Sistema de Información Geográfica de Monumentos Arqueológicos.

ROBERTO HERRERA

FRANCISCO CORRALES ULLOA

Metalurgia en el período Aguas Buenas: una cuestión por resolver

Metalurgia en el período Aguas Buenas: una cuestión por resolver

Para la región arqueológica Gran Chiriquí se ha postulado el período Aguas Buenas (300 a.C.-800 d.C.). Su fecha terminal se da varios siglos después que en las vecinas regiones de Panamá Central y Costa Rica Central ya se conocían y usaban los objetos de metal.

La evidencia de metalurgia en el período Aguas Buenas es extremadamente escasa. Se tienen las representaciones escultóricas de Barriles, Panamá Oeste, de individuos con pendientes que podrían ser objetos de oro. Igualmente, un guijarro de jaspe en el sitio Cantarero, península de Osa, sureste de Costa Rica, con restos de oro adheridos. El sitio Cantarero se ubica junto al río Tigre uno de los ríos auríferos más importantes de la península de Osa, a su vez la principal fuente precolombina de oro para el sureste de Costa Rica.

Hay evidencia creciente de contactos extrarregionales por parte de las sociedades del período Aguas Buenas, con Panamá Central (Sitio Pejeperro) y región Central de Costa Rica (sitios El Cholo y Los Ángeles de Páramo), pero sin embargo la evidencia de metalurgia sigue siendo mínima.

En esta presentación se examina la evidencia del período, su larga extensión temporal, la persistencia de la tradición bicroma en zonas en la cerámica, el surgimiento de la manufactura de esferas y una complejización de los asentamientos después de 400 d.C. como marco para comentar sobre la notable ausencia de la metalurgia y posibles causas detrás de este fenómeno.

Roberto Herrera, Francisco Corrales Ulloa

Roberto Herrera, Universidad de la Ciudad de Nueva York, Nueva York, Estados Unidos de América.

El Dr. Roberto Alexander Herrera, neoyorquino de ascendencia costarricense, realizó sus estudios en arqueología desde Nueva York hasta Nuevo México, donde obtuvo su doctorado en la Universidad de Nuevo México, con un enfoque en la subregión Diquís de la región arqueológica Gran Chiriquí. Su investigación ha

abarcado desde el Alto Valle del General hasta la Península de Osa, donde en 2023 llevó a cabo estudios en los sitios de Cantarero y Pejeperro.

Actualmente, es profesor en la City University of New York, impartiendo clases en Hunter College y en su institución de base, Medgar Evers College en Brooklyn. Además de su labor en el sureste de Centroamérica, el Dr. Herrera se especializa en SIG y teledetección, con financiamientos recientes que han respaldado su trabajo en LIDAR, tecnología de drones y cartografía de precisión con GPS. En CUNY, su objetivo es formar estudiantes en la arqueología de las Américas, al mismo tiempo que, aprovechando su experiencia como director de proyectos en Gestión del Patrimonio Cultural (CRM), capacita a estudiantes locales en las habilidades necesarias para desempeñarse con éxito en el ámbito del CRM en los Estados Unidos.

Francisco Corrales Ulloa, Museo Nacional de Costa Rica, San José, Costa Rica.

Arqueólogo investigador del Departamento de Antropología e Historia del Museo Nacional de Costa Rica desde 1983. Recibió su título de Licenciatura de la Universidad de Costa Rica (1989) y es Doctor en Antropología con énfasis en Arqueología de la Universidad de Kansas (2000). Investigador a cargo del proceso de nominación para la Declaratoria de Patrimonio Mundial de la UNESCO, Asentamientos Cacicales con Esferas de piedra del Delta del Diquís, cuya declaratoria fue obtenida en el 2014. Actualmente estudia las sociedades precolombinas del sureste de Costa Rica y coordina la Comisión de seguimiento de la declaratoria.

FRANCISCO CORRALES ULLOA

ADRIÁN BADILLA CAMBRONERO

La metalurgia y la circulación restringida de objetos en el delta del Diquís, sureste de Costa Rica

La metalurgia y la circulación restringida de objetos en el delta del Diquís, sureste de Costa Rica

El delta del Diquís en el sureste de Costa Rica constituyó un centro de desarrollo precolombino de primera importancia en el sur de América Central. Los objetos de metal reportados para el delta provienen de colecciones formadas a partir de actividades de huaquerismo y se asocian al denominada estilo orfebre Diquís de un alcance más regional. La sociedad que ocupó el delta también manufacturó las famosas esferas de piedra, y una tradición escultórica particular. Asimismo, trabajos en cerámica de gran calidad, con objetos de distribución regional, pero otros que hasta el momento solo se han registrado ahí.

Las investigaciones de los últimos años han permitido documentar mejor las sociedades que ocuparon el delta y proporcionar un mejor contexto a las colecciones de objetos de metal, particularmente las investigaciones en Finca 4 y Finca 6. De esta manera se pueden relacionar los objetos de metal con origen propuesto para el delta con otras manifestaciones sociales y materiales.

En esta presentación se presentan un panorama general de la información obtenida en los últimos años y se explora la posible circulación restringida de ciertos objetos orfebres, escultóricos y cerámicos. Relacionado con lo anterior, se comenta sobre la posible inalienabilidad de algunos de estos objetos y actividades como el “matado” ritual de objetos en contextos funerarios como parte de dicha circulación restringida. A la vez, se examina la iconografía de la metalurgia con la de la piedra y la cerámica para establecer posibles correlaciones entre las diferentes manifestaciones materiales de la sociedad del delta.

San José, Costa Rica.

Francisco Corrales Ulloa, Departamento de Antropología e Historia, Museo Nacional de Costa Rica.

Arqueólogo investigador del Departamento de Antropología e Historia del Museo Nacional de Costa Rica desde 1983. Recibió su título de Licenciatura de la Universidad de Costa Rica (1989) y es Doctor en Antropología con énfasis en Arqueología de la Universidad de Kansas (2000). Investigador a cargo del proceso de nominación para la Declaratoria de Patrimonio Mundial de la UNESCO, Asentamientos Cacicales con Esferas de piedra del Delta del Diquís, cuya declaratoria fue obtenida en el 2014. Actualmente estudia las sociedades precolombinas del sureste de Costa Rica y coordina la Comisión de seguimiento de la declaratoria.

Adrián Badilla Cambronero, Departamento de Antropología e Historia, Museo Nacional de Costa Rica.

Arqueólogo e investigador del Departamento de Antropología e Historia, Museo Nacional de Costa Rica, desde 1997. Licenciado en Derecho. Ha realizado varias investigaciones en los sitios de la Declaratoria de Patrimonio Mundial, especialmente en Finca 6. Actualmente es editor científico de la revista Vínculos. Es autor de diversos artículos científicos en revistas nacionales e internacionales. Es miembro de la Comisión Interinstitucional Asesora para la Conservación y Restauración del Monumento Nacional Guayabo (CAI).

LUIS SÁNCHEZ HERRERA

CLERIA RUIZ TORRES

Los adornos de metal de la Colección Troyo del Museo Nacional de Costa Rica

Los adornos de metal de la Colección Troyo del Museo Nacional de Costa Rica

Para el año de su fundación, 1887, el Museo Nacional de Costa Rica recibió de parte del hacendado cafetalero José Ramón Rojas Troyo, la que es hasta el presente, una de sus colecciones más emblemáticas. Se compone de más de 3500 artefactos entre los que se cuentan unos 100 adornos corporales de metal provenientes del sitio Agua Caliente (C-35 AC) situado en el Valle de El Guarco en Cartago. Este asentamiento tuvo un importante desarrollo funerario y sociopolítico entre el 800 y 1350 d.C. y ha sido objeto de intensivas excavaciones arqueológicas en las últimas cuatro décadas. Muy pocos sitios arqueológicos tienen un registro tan numeroso de objetos de metal, paradójicamente, esta es una colección poco estudiada y referenciada. En esta presentación se hará un recuento descriptivo de este grupo de objetos y algunas observaciones sobre el potencial que reviste para ahondar en aspectos relacionados a la ritualidad, simbolismo y diferenciación social entre las comunidades precolombinas tardías.

LUIS SÁNCHEZ HERRERA, CLERIA RUIZ TORRES

San José, Costa Rica.

Luis Alberto Sánchez Herrera,Departamento de Antropología e Historia, Museo Nacional de Costa Rica.

Arqueólogo del Departamento de Antropología e Historia del Museo Nacional de Costa Rica. Se licenció en 1995 en la Universidad de Costa Rica. Realizó investigaciones en sitios arqueológicos costeros de larga ocupación tanto en Panamá como en Costa Rica. Sus estudios se han centrado principalmente en la cerámica, en patrones funerarios y en indicadores de cambio social precolombino. Recientemente, se ha enfocado en asentamientos tardíos del valle Central y en el Proyecto Arqueológico de Agua Caliente de Cartago.

Cleria Ruiz Torres, Departamento de Protección del Patrimonio Cultural, Museo Nacional de Costa Rica.

Se desempeña específicamente en manejo de colecciones (labores de registro, inventario, fotografía, documentación y conservación preventiva), colabora con la investigación intelectual y académica de los bienes del patrimonio cultural, divulgación y difusión y protección del patrimonio.

PATRICIA FERNÁNDEZ ESQUIVEL

Estudios analíticos de objetos metálicos precolombinos en Costa Rica

Estudios analíticos de objetos metálicos precolombinos en Costa Rica

En la década del 2010 se llevaron a cabo estudios analíticos por medio de XRF y SEM-EDS con muestras de pepitas de oro en bruto y objetos de metal procedentes de distintas partes del país, 30 de ellos proceden de doce sitios arqueológicos cuyos contextos cronológicos abarcan desde el 500 an.e al 1500 n.e.

Los análisis mostraron la existencia de objetos producidos en oro de alta pureza, así como de una producción importante de objetos hechos en tumbaga con contenidos de cobre que varían entre el 10-50 wt%. y con contenidos de plata entre el 1% y hasta el 7% wt%. El estudio por medio de EDS de pepitas y objetos, mostró de acuerdo con el análisis de la función discriminante, que un 50,43% de las piezas de Costa Rica fueron hechas con oros geoquímicamente similares con los de los yacimientos secundarios del sur del país. La información obtenida por medio de estas técnicas no destructivas utilizadas, mostraron que existe concordancia con lo referido en los documentos escritos del siglo XVI del actual territorio de Costa Rica referente a la explotación de depósitos aluviales como el principal método utilizado para la obtención del oro como materia prima para la elaboración de objetos martillados y fundidos.

En algunos casos, fue posible identificar variaciones en las aleaciones presentes en estilos que son específicos de ciertas regiones; indicativo de producciones caracterizadas por la preferencia de rangos específicos en las aleaciones y patrones estilísticos bien definidos para un consumo regional y /o al interno de ciertas regiones.

PATRICIA FERNÁNDEZ ESQUIVEL

Escuela de Antropología, Universidad de Costa Rica, San José, Costa Rica.

Dra. Patricia Fernández Esquivel es Doctora en Historia por la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla, España, con especialización en Mundos Indígenas. Además, posee un Máster en Antropología y una Licenciatura en Arqueología, ambos de la Universidad de Costa Rica. Sus áreas de estudio se centran

en la metalurgia precolombina y diversos materiales arqueológicos, analizados desde la producción artesanal.

Es profesora catedrática en la Escuela de Antropología de la Universidad de Costa Rica, donde ha impartido cursos en métodos y teorías tanto en pregrado como en posgrado. También es investigadora en el Centro de Investigaciones Antropológicas (CIAN) de la misma universidad. Ha sido representante de la Universidad de Costa Rica ante la Comisión Arqueológica Nacional, coordinadora del Laboratorio de Arqueología y subdirectora del CIAN. Además, fue curadora de

Arqueología de los Museos del Banco Central de Costa Rica entre 1995 y 2013.

La Dra. Fernández Esquivel ha participado en numerosos congresos y seminarios, nacionales e internacionales, en el ámbito de la antropología y la museología. Cuenta con publicaciones a nivel nacional e internacional

PRISCILLA MOLINA MUÑOZ

Reciclaje y reutilización de piezas de oro en Costa Rica Precolombina

Reciclaje y reutilización de piezas de oro en Costa Rica Precolombina

En estudios recientes de la colección de los Museos del Banco Central de Costa Rica, se detectaron artefactos de oro con modificaciones en su forma, que remiten a un cambio en el uso que se les otorgó inicialmente, sobre todo en aquellos elaborados con la técnica de martillado y datados entre el 700-1550 d.C. Es decir, que los mismos fueron hechos para ser pectorales, colgantes u otros, pero con el paso del tiempo y por razones diversas, se retrabajaron para convertirse en cuentas de collar o colgantes. Además, otros presentan esquemas o bocetos, que tuvieron la intención de ser ejecutados pero que nunca fueron plasmados en el diseño final.

En esta conferencia se profundiza en cuestiones sobre: ¿Por qué se retrabajaron los objetos de oro, si inclusive hay algunos que presentan daños de manufactura y no fueron modificados? ¿Por qué el artesano decidió no implementar iconografías previsualizadas en el producto final? y ¿si esto se debe a factores no solo culturales, sino políticos y económicos?

PRISCILLA MOLINA MUÑOZ

Curadora de Arqueología, Museos del Banco Central de Costa Rica.

SABINE KLEIN

KATRIN WESTNER

Resultados preliminares del análisis de objetos metálicos

precolombinos costarricenses y de minerales locales de oro y cobre

Resultados preliminares del análisis de objetos metálicos precolombinos costarricenses y de minerales locales de oro y cobre

En un proyecto de investigación transdisciplinar sobre el oro y el cobre precolombinos en Costa Rica [1], combinamos la investigación arqueológica (minera) (véase el resumen de Gassmann et al.) con el análisis geoquímico de minerales y objetos metálicos locales. El objetivo es reconstruir las técnicas artesanales, el suministro de oro-cobre y las opciones tecnológicas en la producción de artefactos, así como su posible correlación con las zonas de origen o los diferentes talleres.

Para caracterizar los tipos de mineralización local y establecer una base de datos de minerales potenciales utilizados como fuentes de materia prima, tomamos muestras representativas de yacimientos de oro y cobre en toda Costa Rica: a) oro aluvial (fósil) de la Península de Osa, b) mineral de oro epitermal de la Cordillera de Tilarán y el cinturón volcánico de Sarapiquí, c) minerales de cobre hipógeno y supergénico de la Cordillera Central y la Cordillera de Talamanca. Se utilizaron microscopía óptica, microscopía electrónica de barrido y difracción de polvo de rayos X para identificar los ensamblajes de fases, y se aplicó espectrometría de masas con plasma de acoplamiento inductivo (ablación láser) para determinar las firmas de elementos (traza) y las relaciones isotópicas de Pb (Cu).

Se investigaron objetos metálicos contextualizados y descontextualizados de diferentes tipos estilísticos procedentes de las colecciones del MNCR y del Ethnologisches Museum de Berlín con microscopía digital y de forma no destructiva mediante análisis de fluorescencia de rayos X portátil de superficie para reconstruir su técnica de fabricación y determinar su composición de elementos principales.

Las conclusiones preliminares incluyen:

1. La abundancia de minerales de cobre comparativamente de fácil acceso aparte del cobre nativo, que puede haber conducido a la presencia de yacimientos arqueológicos con hallazgos de metales particularmente ricos en lugares distintivos.

2. El predominio del oro tipo Osa en la metalistería costarricense, así como la proporción y peso de los objetos de la región del Diquís, lo que enfatiza la importancia del oro aluvial de la Península de Osa e indica su impacto en las estructuras de poder locales [2].

3. La importancia de la etapa de formación de la cera (en la fundición de objetos mediante la técnica de la cera perdida), la creación de superficies doradas brillantes, y la relevancia subordinada de los aspectos técnico-metalúrgicos.

Referencias:

- Gassmann, G., Klein, S., Schäfer, A., Welk, E., Westner, K., 2023. Investigating Pre-Columbian Gold and Copper in Costa Rica – Ores, Mines and Artefact Production. Metalla 27(2), 149-166. https://doi.org/10.46586/metalla.v27.2023.i2.149-166

- Corrales Ulloa F., 2021, Monumentality and Portability: Stone Spheres and Gold Ornaments from the Diquís Delta. In: C McEwan, JW Hoopes (eds) Pre-Columbian Art from Central America and Colombia at Dumbarton Oaks. Dumbarton Oaks Research Library and Collection, Washington, D.C., pp. 249–

261

Sabine Klein y Katrin Westner

Sabine Klein 1,2 / Katrin Westner 1

1 Museo Alemán de Minería de Bochum, Arqueometalurgia, Bochum, Alemania

2 Universidad del Ruhr de Bochum, Bochum, Alemania

Sabine Klein es mineralogista. Tras terminar su doctorado, se fue dos años a Estados Unidos. Pasó un año en el Instituto Nacional de Normas y Tecnología, cerca de Washington DC, y otro en el MIT, en Boston MA, con las profesoras Heather Lechtman y Dorothy Hosler. Tras regresar a Alemania, completó su habilitación en mineralogía y arqueometría en 2008. Desde 2016, es Jefa de Investigación Arqueometalúrgica en el Museo Minero Alemán de Bochum y Profesora de Arqueometría. En 2023, pasó tres meses en la Villa Getty de Los Ángeles gracias a una beca de la Getty Institution. Sus proyectos actuales son el oro y el cobre precolombinos en Costa Rica y la realización digital de una base de datos global de isótopos de plomo «TerraLID».

-Esta conferencia no fue grabada a solicitud de las expositoras-

LA TEMPRANA METALURGIA DE PANAMÁ Y COLOMBIA

STEWART REDWOOD

Evidencia de minería precolombina y artefactos mineros en Panamá

Evidencia de minería precolombina y artefactos mineros en Panamá

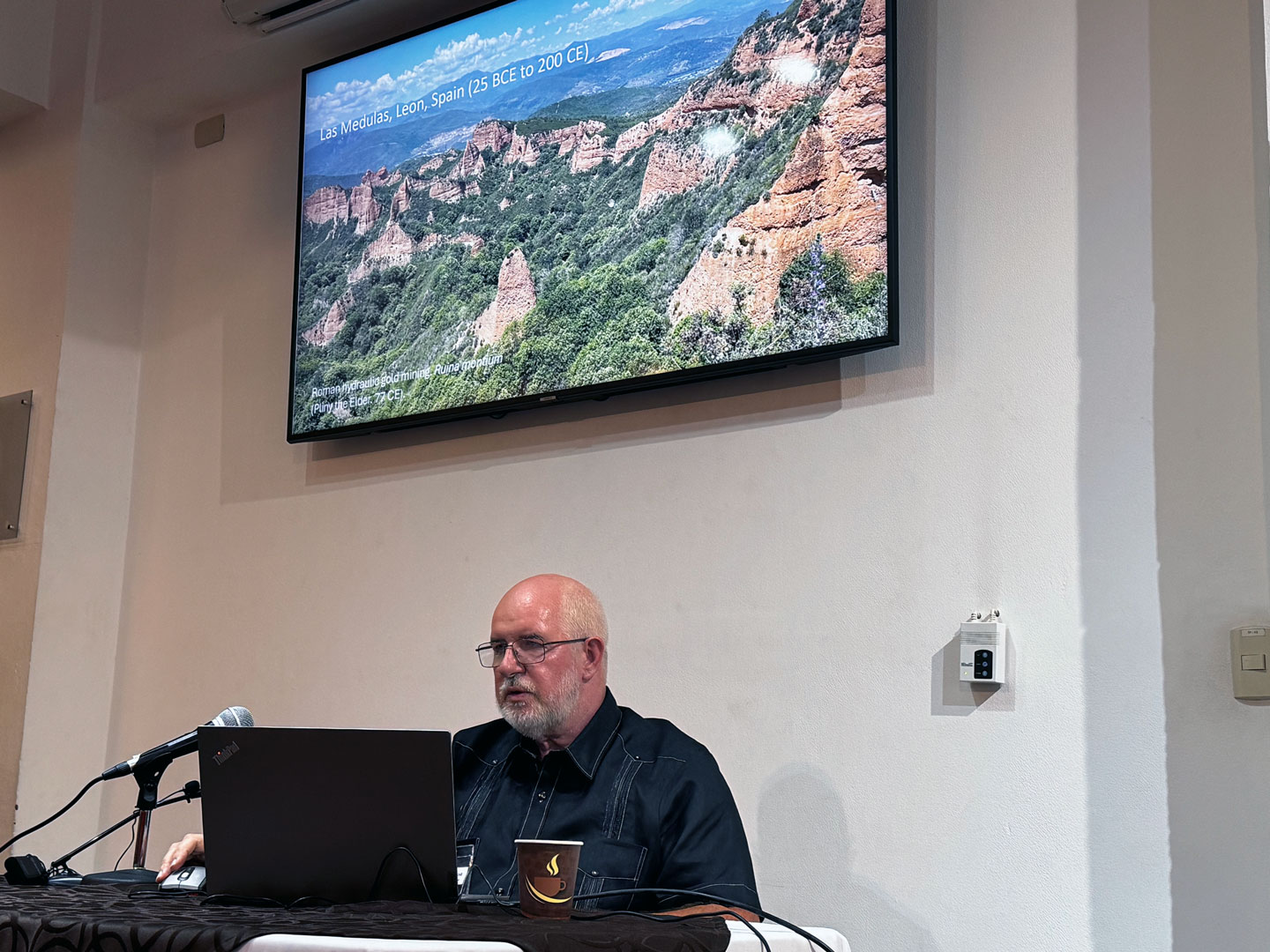

La distribución de los distritos mineros de oro precolombinos en Panamá se puede trazar a partir de las crónicas españolas del periodo de contacto. Se trataba principalmente de minas de oro aluvial que pueden dejar evidencias como pozos, zanjas, bad-lands, grava lavada y montones de piedra clasificada según el método de minería utilizado, que incluía la minería hidráulica, el auge, la desviación de arroyos y la excavación. El oro se recogía en esclusas y se concentraba con bateas indígenas. También se extraía oro y cobre de las vetas de roca dura. Algunos túneles mineros precolombinos han sido reconocidos en Coclé por sus características paredes lisas excavadas con fuego. La minería posterior a menudo elimina la evidencia de minería más antigua, pero ciertos artefactos mineros pueden indicar minería más antigua. Un ejemplo es el machacado manual de piedra y mortero. Consiste en una piedra trituradora de forma esférica u ovoide con dos orificios para las asas y un orificio pasante para alimentar el mineral, y un cuenco de roca o mortero, fabricado con un alto grado de elaboración. La trituración del mineral la realiza un operario de pie con un movimiento de vaivén y rotación. Se han encontrado en las minas de oro de Santa Rita (Colón), Remance (Veraguas) y San Antonio – Santa Lucía (Coclé), así como en Nicaragua. Los mineros artesanales de oro siguen practicando muchos de los métodos mineros antiguos y en Bonanza (Nicaragua) se utiliza una versión moderna de la trituradora manual. Los molinos manuales difieren en su movimiento de molienda de otros tipos de molinos como el arrastre, el mortero y la mano (mano y metate), los querns rotatorios y el quimbalete centroandino. No se conocen en ningún otro lugar de América o Europa y se cree que son tecnología minera indígena desarrollada en Centroamérica, en lugar de introducida desde España. La similitud en la forma con las piedras de moler y los morteros para maíz de Sitio Barriles (Chiriquí, 500-800 d.C.) apoya un origen indígena.

STEWART REDWOOD

Geólogo independiente, Ciudad de Panamá, Panamá.

MYRNA ROJAS GARRO

El oro de Bugabita: ficción y realidad

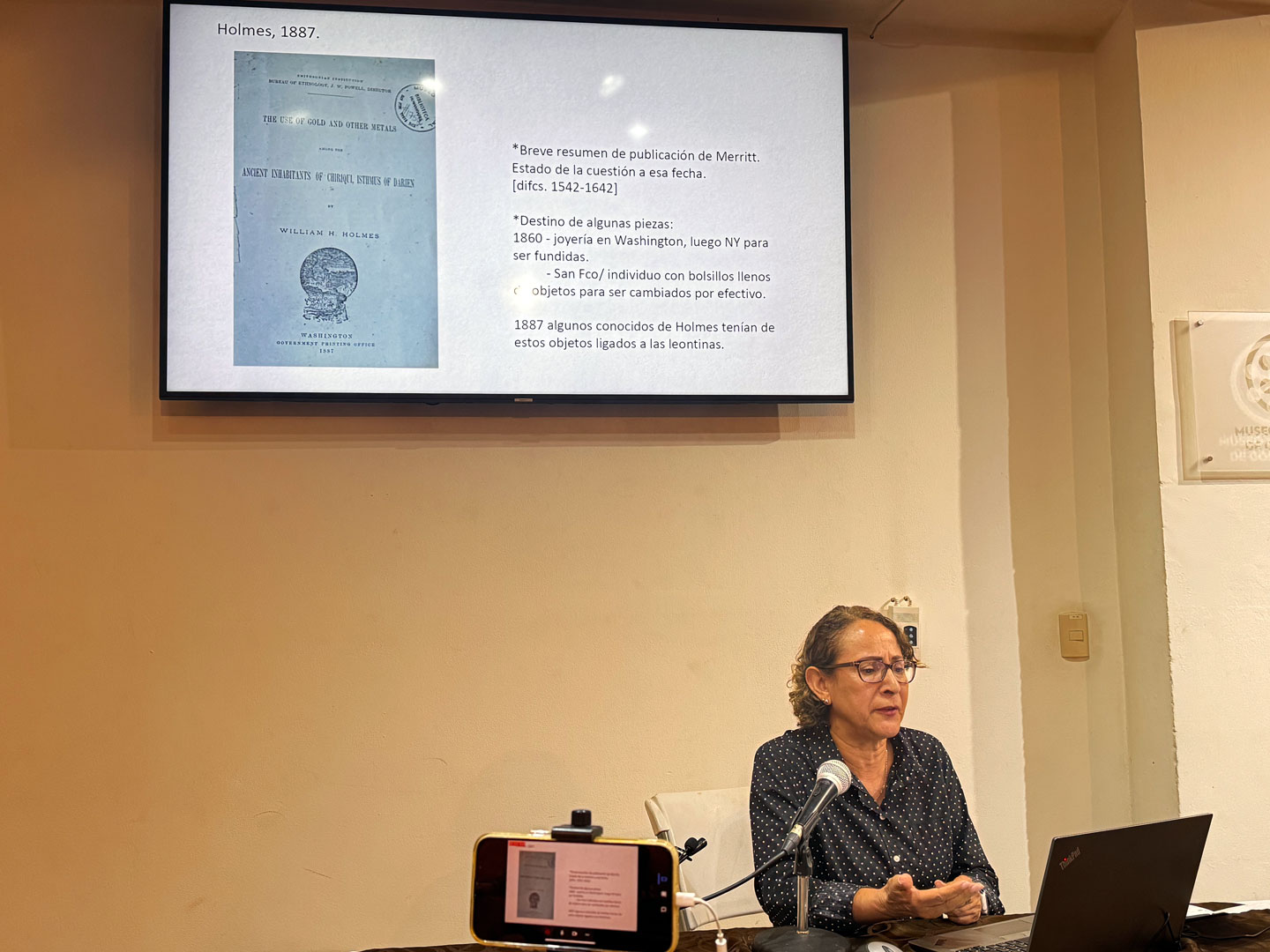

El oro de Bugabita: ficción y realidad

A mediados del siglo XIX y por varias décadas, corrió la noticia sobre la aparición de un cementerio prehispánico del cual se obtuvieron gran cantidad de objetos de oro de aspecto fabuloso y de grandes dimensiones. Estamos en el umbral de la época de grandes descubrimientos similares, pero donde el valor de los objetos es puramente mercantil, por lo que la integridad de estos bienes sufrió pérdidas importantes. Con este trabajo se rescatan dos artículos de fines del siglo XIX, traducidos del idioma alemán, documentando parte de la historia del hallazgo y de las pocas piezas de las cuales se tiene al menos un registro gráfico.

MYRNA ROJAS GARRO

Arqueóloga independiente, San José, Costa Rica

Obtuvo el doctorado en Historia en 2022 y la maestría académica en Antropología en el 2012, ambos en en la Universidad de Costa Rica. Se desempeño como jefe del Departamento de Antropología e Historia del Museo Nacional de Costa Rica durante diecinueve años, del 2005 al 2024. Ejerció como Punto Focal del Patrimonio Cultural Subacuático del 2018 al 2025. Estuvo a cargo del proyecto Gran Área Metropolitana de 1988 a 1999 y como encargada del Seava/ Archivo de Investigación de 1999 al 2005. Ha ejercido la docencia universitaria en las áreas de investigación en arqueología, cambio social y cultural y arqueología y etnología de América. Suma en sus logros diversas publicaciones en los campos de la arqueología y la historia.

HARRIET BEAUBIEN

AINSLIE HARRISON

KIM CULLEN COB

Perspectivas técnicas de un estudio sobre la orfebrería panameña precontacto

Perspectivas técnicas de un estudio sobre la orfebrería panameña precontacto

La tecnología metalúrgica, originaria del norte de Sudamérica, llegó a lo que hoy es Panamá hacia el año 200 de nuestra era, mostrando una estrecha conexión con los centros de Colombia. Con el tiempo, se desarrolló una tradición orfebre distintiva para la producción de regalia y otros bienes de prestigio, que persistió al menos hasta la época del contacto español. Aunque hoy en día se pueden encontrar numerosos objetos en las colecciones de los museos, la mayoría carecen de pruebas y se sabe muy poco de su producción, uso original y recuperación. Así pues, nuestra comprensión de la historia de la orfebrería de la región se basaba en análisis iconográficos y estilísticos de colecciones, y en las últimas décadas sólo se disponía de datos científicos de un pequeño número de yacimientos excavados. En 2007, el Instituto de Conservación de Museos del Instituto Smithsonian (Suitland, Maryland) y el Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales (Ciudad de Panamá, Panamá) iniciaron una investigación a gran escala de la orfebrería de la Panamá anterior al contacto, centrada en los aspectos tecnológicos. El estudio se inició con colecciones del Museo Antropológico Reina Torres de Araúz (Ciudad de Panamá) y del STRI procedentes de varias excavaciones científicas, y posteriormente se amplió para incluir colecciones del Museo Nacional del Indígena Americano y del Museo Nacional de Historia Natural del Smithsonian, del Museo Dumbarton Oaks (todos ellos en Washington, DC) y de las excavaciones en curso en el yacimiento de El Caño (provincia de Coclé, Panamá). De los más de 1.500 objetos del estudio, 889 se analizaron mediante técnicas no invasivas. Los resultados del análisis composicional y del estudio técnico de un subconjunto refinado (519 procedentes de más de 25 localidades) ponen de relieve las opciones tecnológicas elegidas por los antiguos orfebres para las dos principales técnicas de conformación, el martillado y la fundición, ya se trate de aleaciones naturales de oro-cobre-plata o de combinaciones intencionales; y (2) las variaciones regionales en los materiales de origen, especialmente en relación con el contenido de plata, que tiende a ser inferior al de la orfebrería colombiana. Esta variación geográfica sugiere la explotación local de las fuentes de oro, pero, los valores atípicos de plata pueden indicar un posible intercambio de materias primas u objetos de otras regiones. El análisis detallado de estos datos por yacimiento, por conjunto y/o por objeto puede ayudar a responder preguntas sobre el estatus u otras diferencias entre los individuos enterrados, así como diferencias en la mano de obra de los artesanos o en las técnicas de producción.

HARRIET BEAUBIEN, AINSLIE HARRISON, KIM CULLEN COB

Smithsonian Institution, Washington D.C., USA

JASMINE VIERI

Cerca, lejos y en cualquier lugar intermedio: Perspectivas bayesianas sobre las aleaciones de oro y su materialidad en la Colombia prehispánica

Cerca, lejos y en cualquier lugar intermedio: Perspectivas bayesianas sobre las aleaciones de oro y su materialidad en la Colombia prehispánica

La investigación arqueometalúrgica ha explorado la difusión de las tecnologías metalúrgicas en las Américas prehispánicas, así como el modo en que los metales se integraron en las materialidades locales y cómo evolucionaron sus valores sociales a lo largo del tiempo. En algunos casos, las posibilidades ambientales y las demandas socioculturales condujeron a la explotación de los metales disponibles localmente. En otros, las comunidades siguieron produciendo o consumiendo objetos de metal fabricados parcial o totalmente con materias primas foráneas. La adaptación de los materiales exógenos a las materialidades locales se ha visto a menudo como un proceso dinámico, por ejemplo en las recontextualizaciones autóctonas de los materiales importados o en las continuas modificaciones físicas de los objetos fabricados con ellos. Sin embargo, otros procesos que contribuyen a los valores locales de los metales foráneos son más difíciles de observar arqueológicamente y, por tanto, han recibido menos atención.

Esta charla presenta herramientas bayesianas de modelización de datos composicionales que iluminan diversos procesos socioculturales que impulsaron las actividades de producción metalúrgica en el pasado, desde la escala local a la global. Se utiliza un estudio de caso sobre la metalistería muisca de la Cordillera Oriental de Colombia (600-1600 d.C.) para prestar especial atención a cómo el oro importado adquirió valor social a través de la circulación intrarregional de la materia prima no modificada. Por primera vez, estas herramientas de modelización se han ampliado para incluir la distribución Dirichlet con respuestas multivariantes. Esto permite el análisis simultáneo de los factores que influyen en la composición final de objetos metálicos con múltiples componentes de aleación. En particular, este enfoque facilita una reconstrucción holística de las actividades de producción artesanal en el pasado, incluyendo si los productores artesanales ponderaban más las materias primas extranjeras o las locales en su toma de decisiones.

JASMINE VIERI

Departamento de Arqueología, Universidad de Cambridge, Reino Unido.

La Dra. Jasmine Vieri se especializa en enfoques computacionales y arqueométricos para el estudio de las tecnologías del pasado. Obtuvo su pregrado en 2015 y su maestría en 2016 en arqueología y análisis científico de materiales arqueológicos inorgánicos en la University College London. Realizo su doctorado en la Universidad de Cambridge en 2023, en colaboración con el Museo del Oro de Bogotá, desarrollando nuevos métodos de modelado bayesiano para el análisis

de datos composicionales dentro de las ciencias arqueológicas, utilizando la metalurgia muisca prehispánica como caso de estudio.

Actualmente, es investigadora postdoctoral en la Universidad de Cambridge, donde trabaja en el proyecto REVERSEACTION, financiado por el Consejo Europeo de Investigación, cuyo objetivo es profundizar en la comprensión del desarrollo de tecnologías complejas en sociedades sin Estado.

El trabajo en el Simposio de Metalurgia se originó en su doctorado, pero que sigue desarrollando a través de nuevas líneas de investigación y desarrollos metodológicos.

LINA CAMPOS QUINTERO

Significados metálicos en los encuentros coloniales: el estudio de la orfebrería malibú en el Caribe colombiano (siglos XVI-XVII d.C.)

Significados metálicos en los encuentros coloniales: el estudio de la orfebrería malibú en el Caribe colombiano (siglos XVI-XVII d.C.)

Los metales han sido a menudo parte integrante de la vida social de los vivos y los difuntos. Adornaron los cuerpos de las personas durante su vida, actuaron como intermediarios en ofrendas rituales a otros seres y, en última instancia, fueron enterrados dentro de tumbas en sitios indígenas de los periodos prehispánico y colonial temprano. El registro de sus trayectorias a través de estas esferas de valor en el área istmo-colombiana requiere una mejor comprensión de cómo sus rasgos tecnológicos e iconográficos hablan de órdenes ontológicos. Ocasionalmente, sin embargo, algunos de estos rasgos también atraviesan parentescos culturales y posiblemente diferentes ontologías, como en las tradiciones metalúrgicas Zenú/Malibú del Caribe colombiano.

Los orfebres Malibú de la serranía de San Jacinto (siglos XII al XVIII de nuestra era) adoptaron la tradición metalúrgica Zenú, cuyos orígenes se remontan a los primeros siglos de nuestra era, e introdujeron nuevas variaciones en los estándares de representación y en las aleaciones utilizadas. Desgraciadamente, la falta de información contextual asociada a esta tradición metalúrgica no sólo ha dificultado los intentos de definir su distribución geográfica y temporal, sino también la comprensión de las funciones que desempeñaba en los universos de las comunidades locales.

Nuestra investigación caracteriza los artefactos metálicos encontrados en dos sitios arqueológicos de la Sierra de San Jacinto, La Pasión y San Felipe, para comprender mejor las formas en que los habitantes locales manufacturaron y adquirieron metales durante el Período Colonial Temprano en el siglo XVI. Por un lado, la investigación examina la interacción de los metales con otros materiales, tanto locales como europeos (hierro, concha, vidrio, lítica, cerámica…), encontrados dentro de los mismos contextos funerarios, para evaluar los roles desempeñados por los metales en los órdenes ontológicos locales. Por otra parte, los análisis composicionales (SEM-EDS y pXRF) tanto de la tumbaga corroída como de los objetos de hierro arrojan luz sobre la diversidad de técnicas metalúrgicas, lugares de producción y orígenes geográficos de las materias primas empleadas en la fabricación de metales. Aunque ambos sitios ponen de relieve la continuidad de las tradiciones metalúrgicas indígenas, las pruebas aluden simultáneamente a diferentes niveles de interacción y agencia durante el encuentro colonial.

LINA CAMPOS QUINTERO

Museo del Oro, Bogotá, Colombia.

LA TEMPRANA METALURGIA DE PANAMÁ Y COLOMBIA

MARÍA OLVIDO MORENO GUZMÁN

Destellos de plumas y oro: exponentes de la divinidad en Mesoamérica

Destellos de plumas y oro: exponentes de la divinidad en Mesoamérica

En Mesoamérica tanto las expresiones artísticas (pintura en muros y códices, escultura en piedra y cerámica, orfebrería y lapidaria), como algunos de los objetos que se conservan, revelan que las plumas y el oro se utilizaron con fines simbólicos y ornamentales; seres humanos y personificadores de las deidades se vestían y engalanaban con ambos materiales. Los contextos de sus usos transitan desde los ámbitos rituales, hasta los campos bélicos, políticos y diplomáticos.

En la época prehispánica las plumas eran omnipresentes y, junto con las aplicaciones de oro, eran parte integral de insignias, ropajes y ornamentos. En el área central de México, hacia el Posclásico (1320-1521) el tratamiento tecnológico que se dio a ambos materiales permitía la confección de objetos que, a pesar de sus grandes dimensiones, eran ligeros, dinámicos, versátiles, portátiles y sobre todo, visualmente muy atractivos; se podían usar por tiempos prolongados garantizando su integridad: “ninguna pluma o laminilla metálica se desprendía de su soporte”.

Estas características eran fundamentales para su uso “escenográfico” durante danzas, rituales y ceremonias. En estos contextos los objetos elaborados con las coloridas plumas (brillantes e iridiscentes) y los destellantes componentes de oro, eran indispensables. En su diseño, iconografía y materialidad, la indumentaria, unida a la parafernalia, guardaba fuertes connotaciones simbólicas que transmitían mensajes culturalmente significativos para las adudiencias.

En esta participación se presentarán algunas de las estrategias técnicas que los plumajeros, en colaboración con los orfebres, aplicaron en la confección de objetos asociados a la cultura mexica (azteca) que datan de los siglos XV y XVI, así como una aproximación a sus profundos significados.

MARÍA OLVIDO MORENO GUZMÁN

Instituto Nacional de Antropología e Historia, Coordinación Nacional de Museos y Exposiciones.

María Olvido Moreno Guzmán es egresada de la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). En 1982 presentó la tesis “Conservación del arte plumario mexicano”; parte de este trabajo consistió en aprender técnicas de mosaico con el maestro Gabriel Olay Olay, especialista de una genuina dinastía de artistas de la pluma que sigue activa y que data del siglo XIX.

En 1998 en la Universidad Iberoamericana obtuvo el grado de Maestra en Museos con la tesis “Encanto y desencanto. El público ante las reproducciones en los museos”. Este trabajo incluye un estudio sobre la percepción pública de la copia del objeto que internacionalmente se conoce como “Penacho de Moctezuma” y que se exhibe en la Sala Mexica del Museo Nacional de Antropología en la Ciudad de México.

Con el tema “La reproducibilidad contemporánea del arte prehispánico”, en agosto de 2013, en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), concluyó su Doctorado en Historia del Arte.

De 2010 a 2012, junto a la restauradora Melanie Korn en el Museo del Mundo de Viena (antes Museo de Etnología), participó en el estudio y conservación-restauración del Penacho de Moctezuma. Entre 2014 y 2019, con la doctora Laura Filloy Nadal, desarrolló el estudio y caracterización del único escudo de origen prehispánico que se conserva en México y que en náhuatl tiene el nombre de Cuexyo chimalli. Desde el otoño del 2021 en el Museo del Mundo de Viena, con su colega Renée Riedler, encabeza el proyecto en torno a una insignia plumaria mexicana del siglo XVI; de esta pieza el artista Carlos Barrera hará una réplica que se integrará a la exhibición permanente de la Sala Mexica del Museo Nacional de Antropología de México.

En el Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional

Autónoma de México, desde enero de 2013 y a la fecha, participa en el proyecto “La Pintura Mural Prehispánica en México”, en este ámbito hace análisis de las representaciones de la parafernalia plumaria que quedó registrada sobre los muros y es editora de los tres tomos que están dedicados a la pintura mural de la Huasteca.

Actualmente María Olvido continúa con el estudio de los objetos plumarios del México Antiguo que se encuentran en instituciones públicas y colecciones particulares. Entre estos lugares destacan los museos nacionales de Antropología y de Historia de la Ciudad de México; el Museo Nacional de Tokio y, en Europa, los museos del Mundo de Viena y del muelle Branly de Paris.

Para tales trabajos es indispensable contar con la ornitología, por lo que en estas colaboraciones la doctora Moreno ha contado con los apoyos del Instituto de Biología de la UNAM, del Museo de Historia Natural de Viena, del Laboratorio Moore de Zoología del Occidental College y del Instituto de Investigación Getty, los dos últimos en Los Ángeles, California.

En el posgrado en Historia del Arte de la Universidad Nacional Autónoma de México es titular del seminario “Plumaria de México: arte y tecnología”. Sus publicaciones se pueden consultar en su página web: mariaolvido.com.mx

JEFFREY FROST

Horizontes dorados: Oro, astronomía y arquitectura en Costa Rica precolombina

Horizontes dorados: Oro, astronomía y arquitectura en Costa Rica precolombina

El oro desempeñó un papel polifacético en la América precolombina, a menudo asociado simbólicamente al sol. Al equiparar el oro con el poder divino del sol, los individuos de alto rango se adornaban con objetos metálicos para ayudar a afirmar su autoridad y reforzar su elevado estatus. Simultáneamente, muchos centros del periodo tardío (ca. 900-1500 d.C.) en toda Costa Rica incorporaron la orientación deliberada de la arquitectura ceremonial para observar eventos del horizonte solar, incluyendo solsticios, equinoccios y los pasajes cenital y nadir. Mediante la integración de datos arqueológicos, relatos etnohistóricos y modelos de alineación solar, este trabajo explora la interacción entre metalurgia y arquitectura, destacando cómo los objetos de oro y las alineaciones arquitectónicas reflejaban cosmologías solares. Este estudio revela que el sol, a menudo encarnado materialmente en objetos de oro, también era fundamental para las prácticas rituales que alineaban las actividades humanas con las ideologías indígenas. Estas prácticas marcaban el tiempo, sostenían calendarios rituales y transmitían cosmologías.

Al vincular los fenómenos astronómicos con las representaciones artísticas y espaciales, esta investigación afina nuestra comprensión del papel del sol en las prácticas culturales, amplía las interpretaciones del simbolismo cosmológico y arroja nueva luz sobre la integración de los acontecimientos solares con las expresiones culturales de poder y creencia.

JEFFREY FROST

Universidad Estatal de California, USA.

Jeffrey Frost trabaja en la Universidad Estatal de California, Stanislaus, en Turlock, California, desde 2010. Es profesor asociado de Antropología y director del Instituto de Investigación Arqueológica. Frost obtuvo su maestría y doctorado en la Universidad de Wisconsin-Madison. Su investigación incluye trabajos en Costa Rica, en Rivas y el Panteón de La Reina, así como un extenso trabajo de campo en el Medio Oeste de Estados Unidos y en los valles de Chicama y Moche en la costa norte de Perú. Desde 2021, ha integrado métodos arqueológicos y astronómicos para explorar las conexiones entre la arquitectura, el paisaje y los movimientos solares en Costa Rica y Perú.

MARCOS MARTINÓN-TORRES Y OTROS

Acción colectiva, lujo y oro en la Colombia prehispánica: El proyecto REVERSEACTION

AUTORES

Marcos Martinón-Torres

Agnese Benzonelli

Gabriel Calderón Rodríguez

Lina Campos Quintero

Rosie Crawford

Catherine Klesner

Catherine Kneale

Anne Kwaspen

Joaquín Otero Santillán

Juan Pablo Quintero Guzmán

Sebastián Rivas Estrada

Juanita Sáenz Samper

María Alicia Uribe Villegas