LA COCCIÓN DE CERÁMICA EN TIEMPOS PREHISPÁNICOS EN COSTA RICA

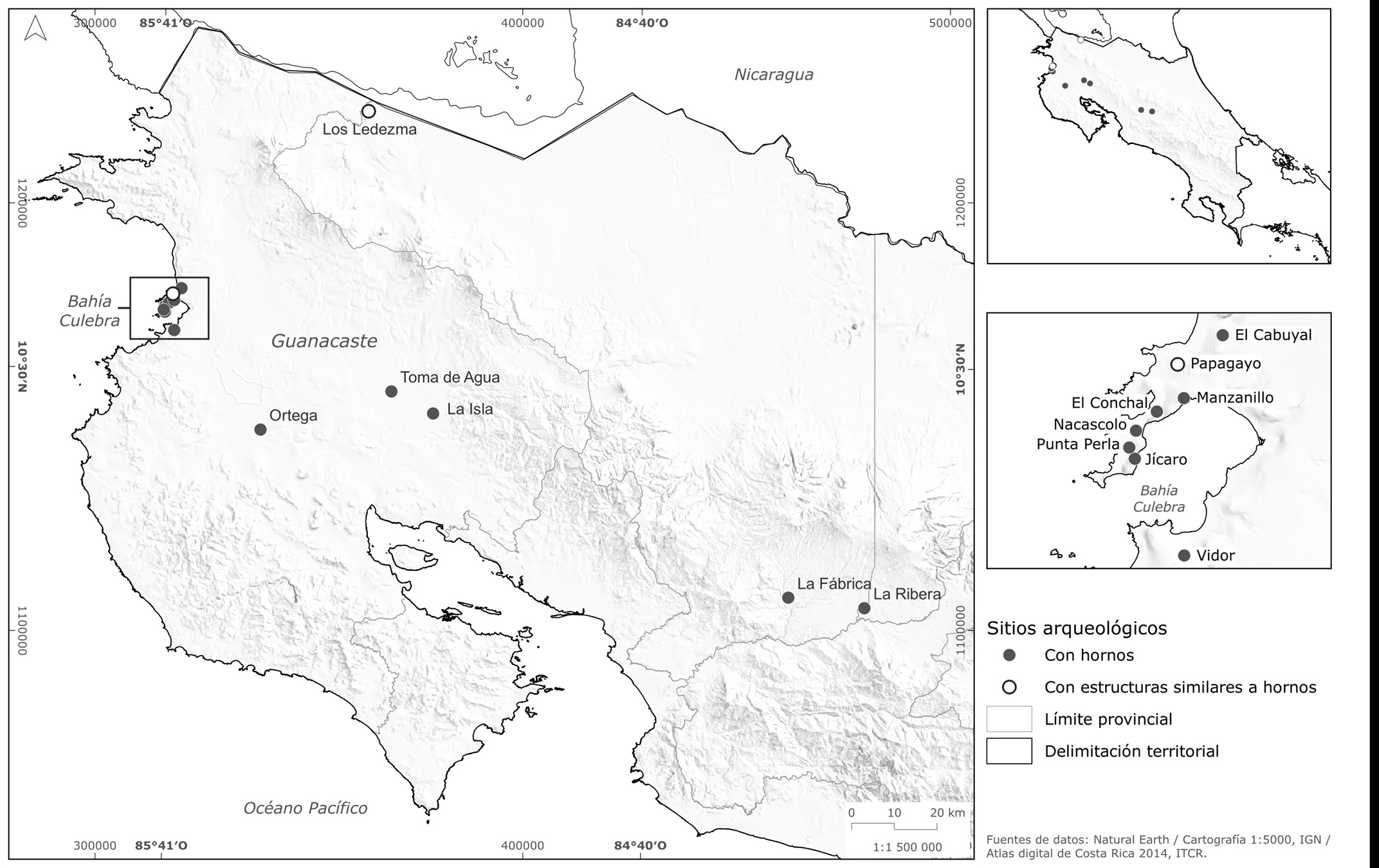

La producción de cerámica en Costa Rica inició hace aproximadamente 4000 años. Aunque muchos estudios se enfocan en la alfarería, pocos le han dado énfasis a uno de los pasos más importantes de su proceso: la cocción. Variadas estructuras similares en su construcción, excavadas en diferentes locaciones de la actual provincia de Guanacaste y del Valle Central Occidental, parecen haber funcionado como hornos abiertos de hoyo para cocinar la cerámica; es posible inferir que estos formaron parte de una tradición cultural extendida temporal y espacialmente. En este artículo se hará énfasis a los hornos de Guanacaste.

HACER CERÁMICA

Elaborar cerámica constituyó un aspecto importante en el desarrollo de las sociedades pasadas. El proceso implicaba varias etapas: el cocido de las piezas jugaba un importante papel, pues al exponer los objetos al calor los materiales de la arcilla se transformaban, produciéndose la solidificación permanente de los elementos plásticos que la componían, lo cual permitió emplearlos en diferentes funciones cotidianas.

Errores en esta etapa causarían que la cocción terminara mal y las vasijas se deformaran o se quebraran, por lo que las personas artesanas tomaban previsiones para evitar esos inconvenientes, por ejemplo: seleccionar un buen combustible para asegurar una adecuada quema, que el horno no estuviese muy expuesto al viento o que la cerámica no estuviese en contacto directo con el combustible para promover un color uniforme en los objetos.

HORNOS PARA COCINAR CERÁMICA

La cocción se puede categorizar de dos maneras: abierta, la cual se realizó en espacios abiertos donde el combustible y la cerámica estaban juntos y en la que se daba una modificación del terreno para colocarlos; y cerrada, en la que se empleó una estructura especializada donde la cerámica y el combustible estaban separados. En la baja América Central, los hornos abiertos fueron los más comunes y en Costa Rica se siguió el mismo patrón con los “hornos abiertos de hoyo”.

COCCIÓN ABIERTA

La cocción abierta requirió habilidades y observación para lograr un producto satisfactorio. El proceso se pudo hacer de dos formas: en la primera, se colocaba la cerámica directamente sobre el suelo; mientras que, en la segunda, se excavaban hoyos en donde se colocaban las vasijas. La madera usada como combustible se disponía bajo, sobre y alrededor de los recipientes y la duración del proceso fue variable, desde minutos hasta horas.

Excavar un hueco en el suelo incrementaba la eficiencia de la cocción porque la tierra de las paredes mantenía el calor y lo liberaba durante un lapso más largo, pero se dificultaba agregar combustible en el proceso.

Las desventajas de la cocción abierta son muchas; por ejemplo, las vasijas y el combustible al estar en contacto directo causan nubes de fuego que manchan los objetos, los cambios de temperatura y el movimiento del combustible mientras se quema pueden ocasionar quebraduras, y una vez iniciado el proceso de cocción, mantener el calor constante es muy difícil.

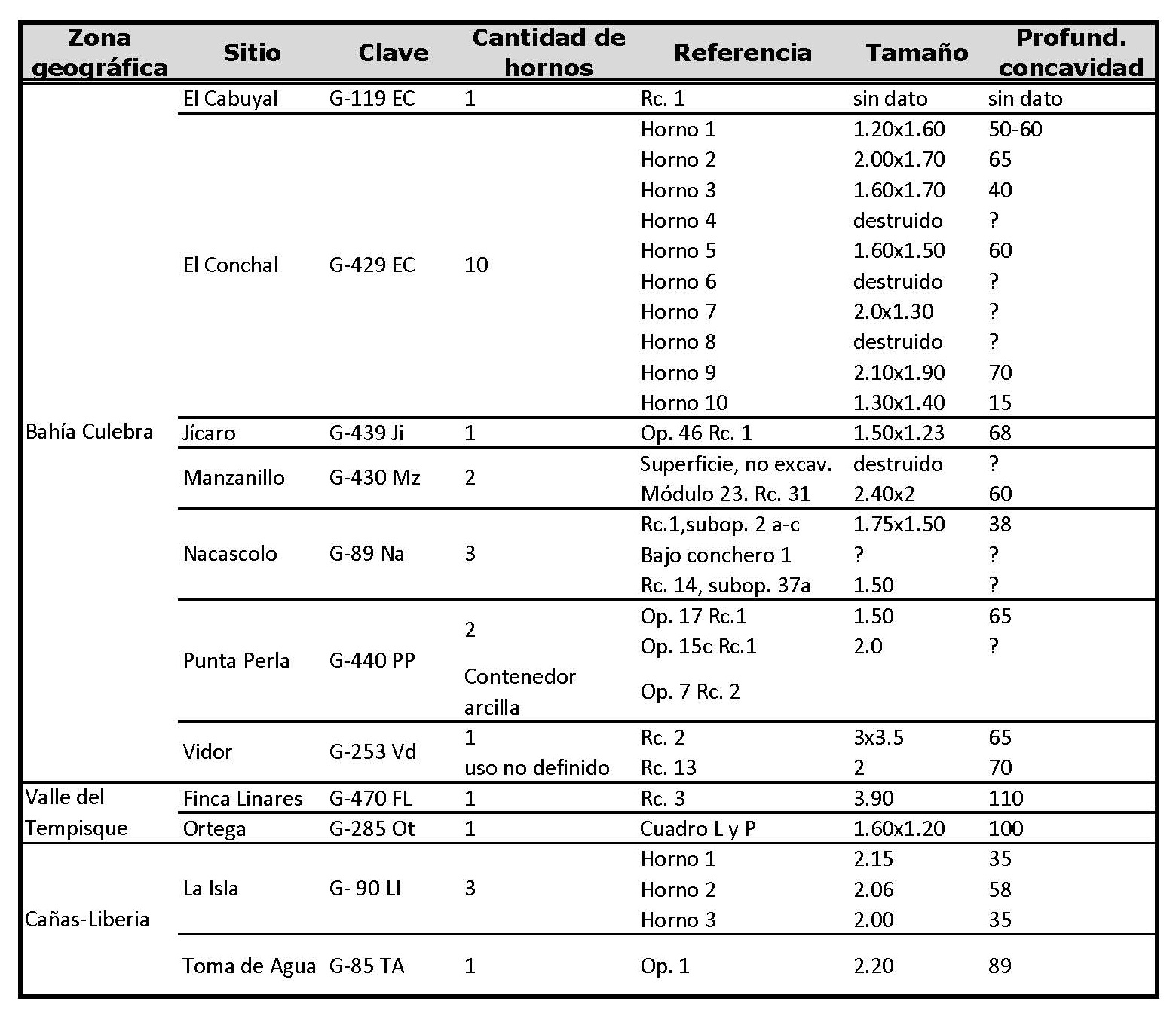

CARACTERÍSTICAS DE LOS HORNOS

En Guanacaste, se han registrado un total de 26 hornos. Por sus características, se trata de hornos abiertos de hoyo, los cuales se excavaron en el suelo y no tenían ninguna cobertura. En todos los casos se empleó el mismo patrón de construcción: una concavidad de perfil redondeado con tamaños y profundidades entre 1,2 y 3,9 m de diámetro y desde 35 cm hasta 1,10 m de profundidad.

Horno registrado en Nacascolo, Bahía Culebra en diferentes momentos de su limpieza. Fotografía: Colección MNCR.

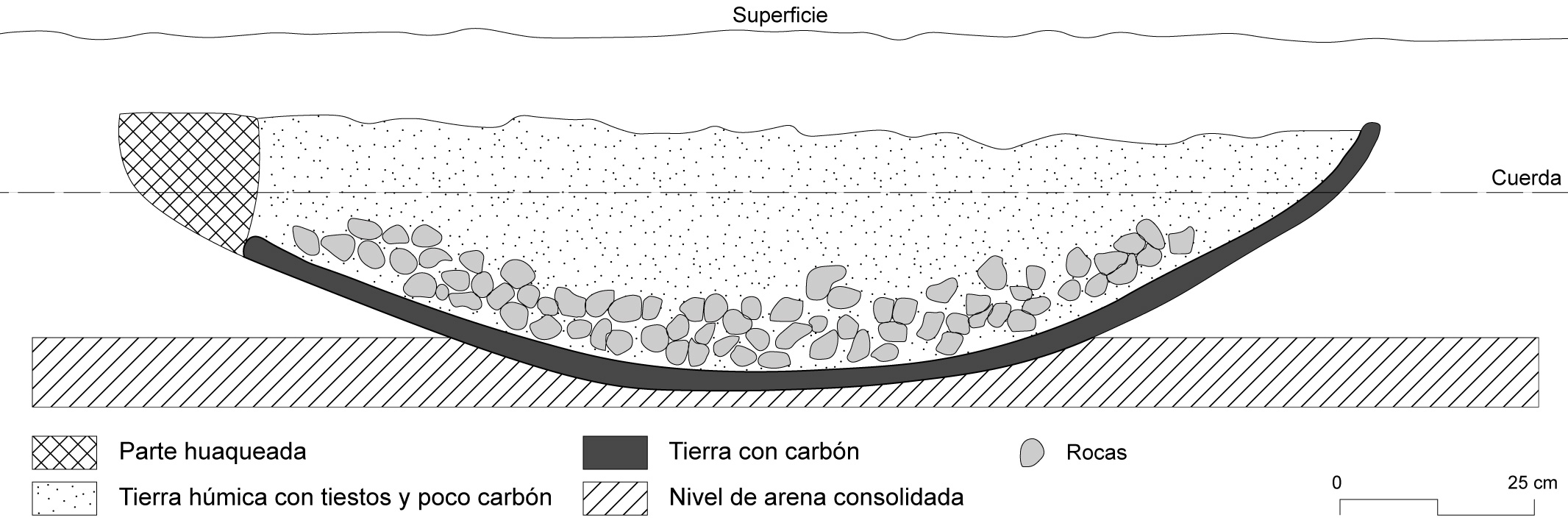

Las concavidades estaban rellenas con rocas de menudo tamaño que presentaban evidencia de haber estado expuestas al fuego, algunas con vitrificaciones importantes en sus superficies y otras vitrificadas, deshechas y unidas entre sí debido a las altas temperaturas alcanzadas dentro del horno. En su interior, el suelo presentaba evidencia clara de su exposición al fuego con tonalidades naranjas, rojas y negras y se encontró desde pequeños trozos hasta grandes troncos de madera carbonizada, algunas veces con fragmentos cerámicos asociados.

Dibujo de perfil del horno de Nacascolo. Dibujo de perfil: Ricardo Vázquez. Digitalización: José Brenes.

OTROS ELEMENTOS DE APOYO

En las cercanías de los hornos existían otros elementos que funcionaban de apoyo para preparar la cerámica, por ejemplo, en un caso se encontró un hoyo cóncavo excavado en la tierra que estaba lleno de arcilla blanca.

Este lugar pudo funcionar como un depósito donde se almacenaba la arcilla que era acarreada de lugares cercanos, e incluso ser el sitio donde se dejaba “podrir” para mezclar con arenas para su posterior empleo.

¿DÓNDE ESTABAN LOS HORNOS?

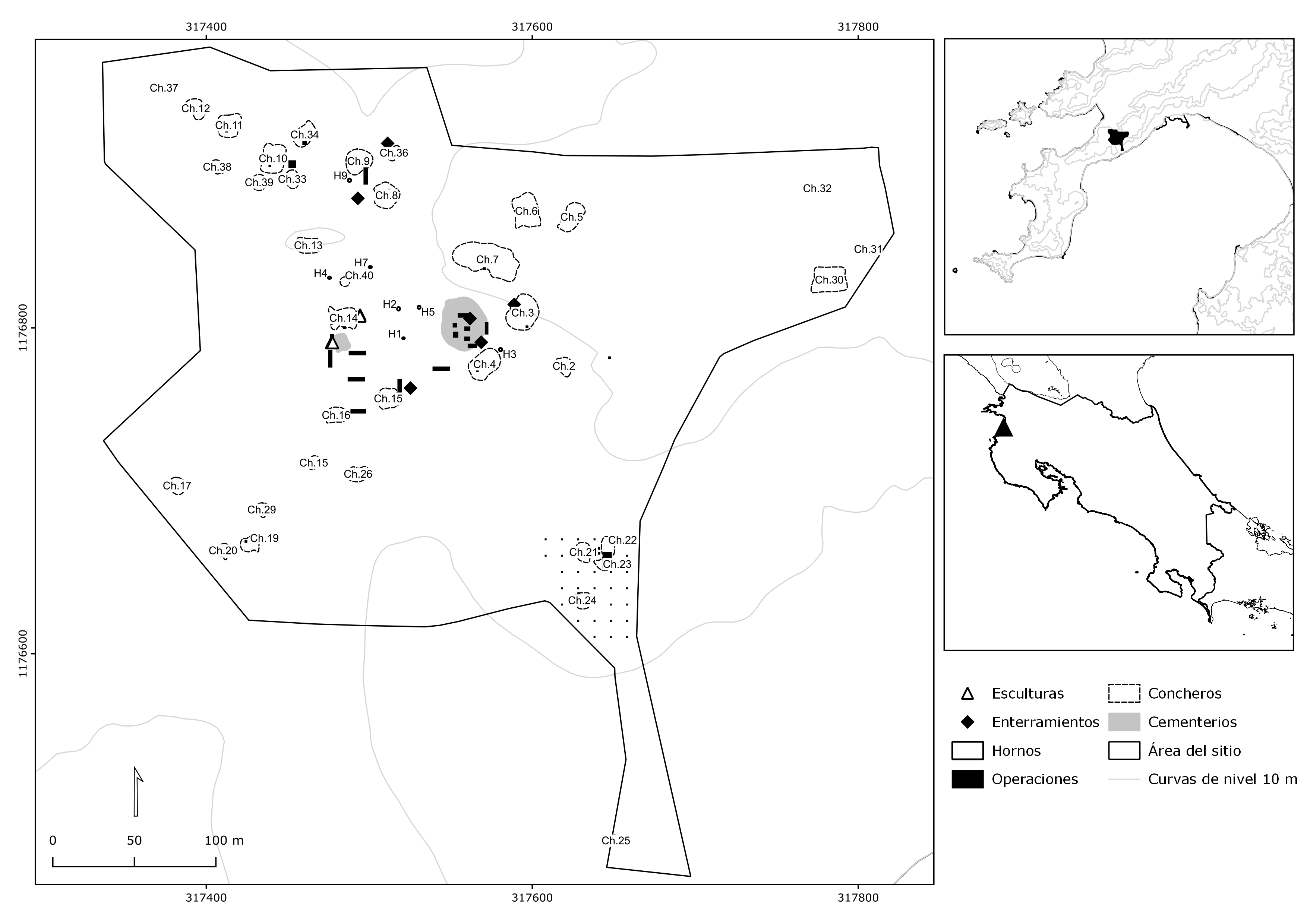

Los hornos hasta ahora conocidos aparecen incorporados dentro del espacio que se empleó para vivir, están cerca de las casas y de los lugares de desecho (concheros, basureros, etc.). Al estar incorporados al espacio físico de uso diario, se facilitaban las labores de juntar la leña y preparar el horno para cocinar las cerámicas, sobre todo porque, al ser hornos abiertos, estos debían emplearse en condiciones secas. La cerámica horneada en estos espacios era destinada a satisfacer las necesidades del grupo familiar.

UBICACIÓN CRONOLÓGICA

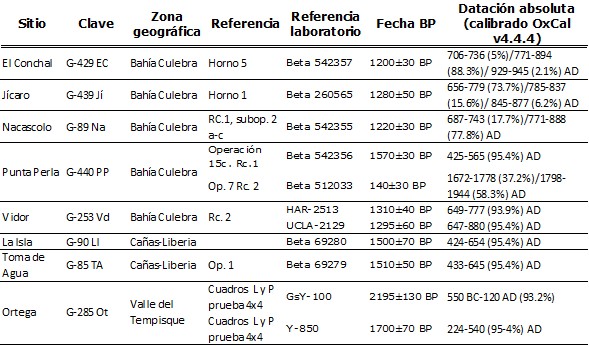

Por la cerámica asociada, sabemos que estos hornos estuvieron en uso durante el período Bagaces (300-800 d. C.), los fechamientos radiométricos por 14C apoyan la temporalidad estimada con la asociación cerámica.

INTERPRETACIÓN DE SU EMPLEO

Una vez terminado el hueco y seleccionadas las rocas y la madera, se colocaba dentro una base de rocas, luego se disponían las vasijas, las cuales posteriormente eran rodeadas con más rocas y, al final, un cúmulo grande de leña para cubrir todo el conjunto. No descartamos que para esta tarea también se emplearan tiestos desechados de cocciones previas fallidas o incluso de artefactos que habían cumplido su vida útil, los cuales pudieron colocarse en las paredes y entre las vasijas para alcanzar mayores temperaturas durante el proceso de cocción.

Las rocas y otros materiales refractarios permitieron cocciones de la cerámica a temperaturas más altas, pues ayudaban y aceleraban su cocción con una menor inversión de madera. Prueba de las elevadas temperaturas obtenidas en los hornos es la ya mencionada vitrificación e incluso la fusión entre algunas de las rocas usadas.

Piedras exfoliadas y quemadas por calor, desechos cerámicos y restos de carbón observados en las inmediaciones de algunos hornos indican que, concluida la cocción, se retiraban las rocas y las cerámicas, y se limpiaba el horno. Posiblemente las rocas se mantenían en las cercanías pues, dependiendo del tamaño de las vasijas era necesario colocar más o menos en el proceso de cocción.

Rocas provenientes de un horno huaqueado en el sitio Manzanillo, bahía Culebra. A la derecha se observan rocas vitrificadas y unidas por el calor. Fotografía: Felipe Solís, colección personal.

La cerámica asociada a los hornos y la registrada en los sitios arqueológicos indica que se alcanzaron temperaturas superiores a los 550 o 600 °C, pues temperaturas inferiores a ese rango ocasionarían que la alfarería se desintegrara nuevamente al exponerse al agua. La presencia de núcleos negros, en buena parte de la cerámica, indica su cocción en hornos abiertos donde el control de la temperatura y el aire era difícil.

Horno excavado en el sitio Vidor, bahía Culebra, con otros desechos culturales en sus cercanías. Fotografía: Colección MNCR

VENTAJAS DE LA EXCAVACIÓN DEL HOYO Y MEJORAS PARA SU EMPLEO

La excavación de un hoyo en el suelo permitió un mejor control del aire y las paredes del agujero refractaron el calor, con lo cual se mantienen las temperaturas más altas por un mayor tiempo. Los hornos en Guanacaste parecen haber tenido una mejora, mediante la adición de rocas. En todos los casos, las rocas usadas son ignimbritas o “piedras muertas”, como las llaman las personas del lugar, pues no tienden a reventarse y toleran su exposición al calor. El empleo de estas rocas y no otras obedeció al amplio conocimiento y experimentación de cómo reaccionan las diferentes rocas al ser expuestas al calor, pues las “piedras vivas” (cantos rodados de río) tienden a reventarse y saltar en pedazos, lo cual ocasionaría la pérdida de las cerámicas horneadas.

Perfiles de los hornos encontrados en el sitio La Isla, Cañas. Fotografía: Colección MNCR-Juan Vicente Guerrero.

Perfil de un horno encontrado en el sitio La Isla, Cañas. Fotografía: Colección MNCR-Juan Vicente Guerrero.

Esta contribución es un resumen que se desprende de un artículo publicado en el 2023 dentro del volumen 43 de la revista Vínculos del Museo Nacional de Costa Rica titulado: “Hornos de hoyo prehispánicos para la cocción de la cerámica en el noroeste de Costa Rica” por Felipe Solís Del Vecchio y José Joaquín Brenes Ballestero.